-

- ■産学連携

- 国際交流

- ダイバーシティ

- 情報理工学の創造的展開プロジェクト

- 受賞・表彰

profile

1997年 東京大学大学院工学系研究科(電子工学専攻)博士課程修了、博士(工学)

東京大学大学院情報学環教授・情報理工学系研究科(電子情報学専攻)教授(現職)

人間主体の情報技術パラダイムとして、幅広い研究分野を開拓。ソフトウェア(機械学習・信号処理)とハードウェア(光学設計・回路実装)の両者から普遍的な理論体系を構築し、高速動作が可能なシステムを設計・実装する。

ホームページ::https://nae-lab.org/

1989年 東京大学大学院理学系研究科(情報科学専攻) 博士課程修了、博士(理学)

TomyK Ltd. 代表 / 東京大学大学院情報理工学系研究科 特任教授

株式会社ACCESS共同創業者として、世界初の携帯電話向けWebブラウザの開発などを経て、テクノロジー・スタートアップの創業を支援。

ホームページ:https://tomyk.jp/

略歴

東京大学大学院工学系研究科(電気系工学専攻)博士課程1年

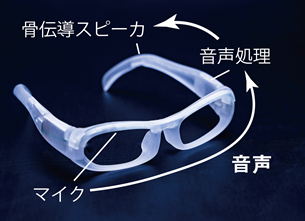

修士課程在学中に片耳難聴者向けメガネ型デバイス「asEars」を開発。「ヒンジ部における無線給電・無線通信を行うメガネ型デバイスの研究」により東京大学総長賞を受賞。

ホームページ:https://www.asears.net/jp/home

苗村健教授率いる苗村研究室では、「メディア+コンテンツ」「モノ×コト×ヒト」を基本理念に掲げ、物理制御、情報処理、対話設計の研究を推進している。同研究室のメンバーであった高木健氏は(2021年4月より工学系研究科川原研究室所属)、修士課程在学中に片耳難聴者向けメガネ型デバイス「asEars」を開発。従来の補聴器とは異なる画期的な聴覚サポートデバイスとして、世界中の片耳難聴者の関心を集めている。その開発を初期段階から見守ってきたのが、「東大発スタートアップ」を中心にテクノロジー・スタートアップの立ち上げを精力的に支援する鎌田富久特任教授である。今回は令和2年度東京大学総長賞を受賞した高木氏の研究内容をはじめ、東大発スタートアップが増加する背景、大学教育の意義、コロナ禍の影響といった興味深い内容について、立場の違う三者からそれぞれ貴重な見識と今後の研究活動の動きを語っていただいた。

(監修:江崎浩、取材・構成:近代科学社編集チーム)

Q. 高木さんの研究についてご説明をお願いします

高木――研究を始めたきっかけは、asEarsという片耳難聴者向けのメガネ型デバイスの開発です。人口の7%程度が、片耳の聴力が低下した片耳難聴者だといわれています。聞こえない側から話しかけられても聞き取れないなど、片耳難聴者の課題解決にフォーカスして開発したのがasEarsです。片耳難聴者の聴覚をサポートする上では、聞こえない側から来る音声を聞こえる反対側に飛ばさなくてはいけません。それを無線で行うには遅延が発生するという技術的な問題がありますし、有線で音声を伝えるとなると配線が必要になります。ところが、普通の配線をメガネの中に通そうとするとどうしてもヒンジ部を通る配線が壊れやすくなってしまうんです。その問題が、開発の大きな壁として立ちはだかりました。そこで、ヒンジ部に限り、近距離で無線通信・無線給電を行うことでボトルネックとなるヒンジ部の配線をなくし、問題解決を試みたというのが研究の概要です。この研究には、asEarsに限らずさまざまなメガネ型デバイスに応用できる可能性があると考えています。

図1 asEarsの仕組み

Q. asEarsの開発を始めたきっかけを教えてください

高木――僕自身、小学4年生のときに突発性難聴で右耳の聴力を失った片耳難聴者なんです。とはいえ問題なく生活できていたんですが、大学に入るとそうもいかなくなりました。高校生までは身近な人たちしか周囲にいなかったので、みんなが僕の片耳難聴を知っていました。なので、自然と気遣ってもらえる環境で過ごせていたんです。一方、大学では不特定多数の人と接します。当然ながら誰もが僕の事情を知っているわけではないので、会話が聞こえづらいなど不便を感じることが多くなりました。その課題を解決したいと感じていた学部3年生のとき、産学協創推進本部が運営するものづくり施設のメンバーになったのです。そのおかげでasEarsを開発できる環境が整い、僕がリーダーを務めてチームでの開発を始めました。

鎌田――産学協創推進本部では、東京大学の学生から技術プロジェクトを募集し、開発スペースとして本郷テックガレージを提供するなどの支援活動をしています。高木君は、ちょうど私が本郷テックガレージのサポーターをしていたときにやってきました。当時は20個ぐらいのプロジェクトを採択していたんですが、中でもasEarsは大変な提案でした。筐体をデザインしなくてはいけないし、回路も作らなくてはいけないし、それをメガネの中に組み込むとなると相当難易度が高いんです。しかも本郷テックガレージのプロジェクト期限は二ヶ月でしたから、本当に実現できるのか心配していましたね。

高木――仰るとおり当時はまだまだで、音がほとんど出なかったです。3Dプリンターでメガネを印刷して、一応単独で動く回路はできたんですが、メガネに入れると動かなくなってしまう状態でした。

Q:無線給電以外にも、開発の壁はありましたか?

高木――僕の卒業研究のテーマでもある、骨伝導の実現です。従来の補聴器はイヤホンのようなものを耳に入れて聞こえるようにしますが、asEarsでは振動子を頭に当てるだけで聞こえる骨伝導を採用しています。面倒な着脱をなくし、メガネをかけるだけで聞こえるデバイスを作り出す。これは、開発者としてもユーザーとしても実現したいポイントでした。ただ、骨伝導は人によって聞こえ方にばらつきがあります。さらに、同一人物でも、装着するたびに聞こえ方が変わってしまうという課題がありました。

Q:なるほど。お二方から見て、高木さんの研究の面白さをどうお考えですか?

鎌田――普通の開発であればまずはヒアリングに行き、要求されるものを見極める必要があります。その点asEarsは高木くん自身がユーザーでもあるので、「こういうものが欲しい」というニーズが明確ですよね。

苗村――当事者として関わったことは、彼の研究の意義の一つだと思います。たとえば国家予算で世のため人のためにやる研究とは違い、「誰が何と言おうと僕が欲しい」というのはものすごい原動力になるはずです。そういうものに携わるのは大事なことですし、研究者の本懐でもあります。しかも想定を超えて、将来のARメガネにも応用できるスペックになった。これだけのものを作り出したのはすごいことだと思います。

鎌田――かなり発展性がある研究ですよね。音声を捉えて流せるわけだから、自動翻訳もできるかもしれない。いろいろな機能を足していけば、より多くの人が使うデバイスになり得ると思います。

高木――光栄です。自分が欲しいものや想定を超えて応用できるものを作るべきだということは、苗村先生に常々ご指導いただいていたことです。苗村研究室では、モノ(物質)・コト(情報)・ヒト(人間)のバランスを重視して研究を行っています。僕は今までモノとコトに重点を置きがちでしたが、研究室での経験を通してヒトにもフォーカスした考え方が身につきました。その経験が今回の研究に繋がったと考えています。

※コロナ対策により、インタビュー中はマスク着用としております

Q. ご自身の力で研究をスタートされていますが、企業とのコラボレーションは検討しなかったのでしょうか?

高木――企業とは、アドバイスをいただくという形でお付き合いをさせていただいています。あくまで自分で開発する道を選んだのは、僕も含めて従来の補聴器に抵抗がある難聴者が多いとわかったからです。1人のユーザーとしての意見ですが、補聴器を装着すると異物感がありますし、写真を撮るときにチューブが写り込まないかなど、どうしても気になってしまうことが少なくありません。もともと僕はモノの使い勝手にはこだわりが強く、自分のニーズを満たすためには自分でやるしかないと考えました。仲間と一緒にasEarsを作り、Todai To Texasのような大きいイベントに出ることを目標にしながら研究を進めていました。

Q. 鎌田さんはTodai To Texasを支援されているそうですね

鎌田――そうですね。私は東大発スタートアップを応援するために産学協創推進本部のお手伝いをしていて、本郷テックガレージやTodai to Texasもその一環です。高木くんはTodai to Texas 2018に応募してくれて、米国オースティンで開催されたSXSW(サウス・バイ・サウスウエスト)にasEarsを展示しました。SXSWは、街全体をあげたスタートアップの祭典的なイベントです。片耳難聴者は世界中にいますから、各国のメディアに取り上げられて注目を集めていました。

図2 SXSWでasEarsを展示した様子

Q. 近年では学生起業やスタートアップが注目されていますが、現況はいかがでしょう

鎌田――今はちょうど社会の転換期で、イノベーションを起こすことが期待されています。若者のスタートアップを応援しようという流れもあります。少し前まではスタートアップというとアメリカが圧倒的に強く、ソーシャルゲームの開発会社などいわゆるネットベンチャーが幅を利かせていました。一方、最近は社会問題の解決がトレンドです。そういうことに興味を持って事業を興し、自分の力で世界を変えたいという若者が増えてきています。東大発スタートアップの定義は曖昧ですが、私の体感では年間20~30社はできていますね。年間100社ぐらいできていてもおかしくないくらいです。

苗村――私の研究室では毎年OB・OG会を開催しているんですが、最近は起業や転職の報告をよく受けます。私達の時代は転職というのは大変なことでしたが、そうではなくなってきている。大学を出て大手メーカーなどに入り、そこで人脈を築き上げて起業する人もいれば、小規模なベンチャー企業に転職する人もいます。最初から起業を選ぶ人も増えていますし、第2、第3ステップでそういう選択をする東大出身者もかなり増えていると感じます。

鎌田――まずは業界知識を身につけたり、人的ネットワークを作ったりした上で、社会人3~4年目で起業するパターンは多いです。もともと起業に興味はあるけどやりたいことが定まらず、しばらく様子を見ている人でしょう。誰も彼も起業した方がいいとは全然思っていませんが、asEarsのようなプロジェクトは社会に出てイノベーションを起こす上でとても大事な経験です。学生のうちは派手に失敗できますし、何人かでやるとチームに必要なこともわかりますから、かなり勉強になると思います。

高木――僕はもともと、起業というと借金の返済に追われて苦労するようなイメージがあったんです。だけど実際に起業した先輩などを見ていると、みんなちゃんと生活できているし、失敗しても食うには困らなさそうだというのが実感としてあります。おかげで、自分もチャレンジしてみようかなと思えるようになりました。

鎌田――起業家は遠い存在ではなくて、身近にそういう人がいるのは結構大きいでしょうね。少なくとも東大では、起業がキャリアの選択肢の一つとして確立されつつある気がします。

Q. 東大発スタートアップが増えているのはなぜだと思いますか?

高木――僕はアントレプレナー道場が大きな役割を果たしていると思います。周囲を見ていても、最初はまったく起業に興味がなさそうだった学生が目を輝かせて授業を聞いていたりしますし、何ならすでにスタートアップを立ち上げていたりします。スタートアップに対する偏見が、アントレプレナー道場を通して解消されている印象です。

図3 東京大学アントレプレナー道場の様子 出典:https://ja-jp.facebook.com/utentredojo/

鎌田――アントレプレナー道場を受講する人は増えていますね。単位が貰えるのでそんなに起業に興味がない学生も受講していて、だんだんその気になってくる人が出てくるわけです。もっとそういう東大生が増えてほしいですし、東大の研究成果を事業化する若者を企業が応援してくれたら素晴らしいと思います。そういう意味では、UMP-JUSTの今後の展開にも期待したいです。

Q. 鎌田さんは起業をめざす学生にどんなアドバイスをしていますか?

鎌田――よくある相談は、まず本当に始めるべきかどうか。始めるとしたら何から始めればいいか、ゴールが決まっているならそこまでどういう順番でやっていくか、といったことです。事業計画ほど固まった話ではなく、事業のストーリー的な部分ですね。支援側としては、企業とのコラボレーションなど、なるべく多くの選択肢を提案してあげるようにしています。もう一つ大事なのはチームメイキングで、最初のチームは成功を左右するほど重要です。たとえばチームが良くて事業内容が普通という場合は、成功することが多いです。逆に、技術は優れていてもチームに問題がある場合は絶対うまくいきません。

Q. いいチームとはどういうものでしょう?

鎌田――それがわかったら苦労しないですけど(笑)一応傾向はあって、技術に強い人、ビジネスや営業に強い人というように役割分担ができているのが一つの要素だと思います。それ以上に大きいのが、チームとして成長する力です。事業規模が拡大するのに合わせて経営者側も成長しなくてはいけないので、それができるかどうかです。「この人といると自分はより成長できる」という感じで、お互いに高め合っていけるようなチームには可能性があると思います。ただ、最初は良くても事業が軌道に乗ると仲間割れすることも往々にしてあります。「自分が偉いんだ」という気持ちが芽生えてしまうと駄目なんです。逆に、うまくいかないのを「お前のせいだ」と責めるようになってもいけません。そういうことが起きない意思が強くて謙虚なチームが理想的ですが、これがなかなか難しいんです。

Q:チームメイキングのお手伝いもされているんですか?

鎌田――一応紹介することもありますが、できれば自分たちで組んだ方がいいです。人から言われて決めると逃げに繋がるというか、責任感が薄れてしまうのでおすすめしません。決めるべきところは自分たちで決めるというのは結構重要だと思います。

苗村――本郷テックガレージの人たちを見ていると、志があるメンバーが集まっているのも成功している要因じゃないかと思います。彼らは仲間意識が強いですよね。ちなみに、本郷テックガレージのような活動を体系的な教育にするとしたらどうするといいと思われますか? 私はこの辺りにすごく興味があるんです。志を同じくする人たちが集まって面白いことをやるのはいいんですけど、体系的にと言われてしまうとちょっと難しい。正直、行き当たりばったりなところに価値があると思うんです。

鎌田――おそらくそんなにきっちりとはできないですよね。やる気のある人たちが集まること自体に価値があるし、そういう人たちが来る場所になればそれだけで価値があります。強豪チームに入った選手が強くなるのと同じで、そういう環境さえあればお互いに刺激し合って成長していけますから。

Q. asEarsの開発チームは今どんなことをしているのでしょうか

高木――この1年間は、より使いやすいデバイスにできるよう試行錯誤してきました。もともとはユーザーテストをしていたんですが、新型コロナウイルスに感染すると難聴になる可能性があるという論文が出たんです。僕たちがユーザーテストをしたせいで片耳難聴者が聞こえる方の耳の聴力も失ってしまうというのは絶対にあってはならないことですから、コロナ禍になってからはユーザーテストを一切していません。その代わり、この期間を利用してより良いものにできるよう集中的に開発をしています。そもそも日常生活で快適に使えるレベルのものにはまだまだできていないと思っているので、できれば2021年中にそのレベルに到達したいです。

Q. 製品化まであと一歩というところでしょうか

高木――そこに至るにはasEarsのデザインが課題ですね。メガネ屋さんのラインナップの豊富さを見てもわかる通り、メガネというのは人によって好みのデザインが全然違います。そのすべてに入れられるデバイスを設計するのはまず不可能ですし、誰もが気に入るようなデザインにするのも難しいんです。なので普通のメガネを後から加工するだけで使えるように改良を進めていて、ようやく解決の糸口が見えつつあるところです。

Q. 今後のビジョンはありますか?

高木――博士課程の間に、今している研究の成果をasEarsに応用したいです。国の予算を取ってやらせていただいている研究が二つあって、一つはオンライン会議における聞き取り支援、もう一つが骨伝導の音漏れを少なくする研究です。前者で開発した難聴者の支援にも役立ちますし、後者は最終的に骨伝導の電力効率を上げ、asEarsの電池の持ちを良くすることに繋がります。

Q. 起業も視野に入っているのでしょうか

高木――そうですね。卒業後は起業して、asEarsを主軸に片耳難聴者を支援したいと考えています。片耳難聴者は世界中にいますから、そういう人たちにasEarsを普及させていくためにもビジネスとして成り立たせていきたいです。ただ片耳難聴者だけを対象にしていては市場の大きさが不十分だとアドバイスをいただくこともあるので、聴覚のサポートに限らずいろいろなことに応用できるようなデバイスにしていければと考えています。

Q. 具体的なビジョンはありますか?

高木――まずは、片耳難聴に限らない難聴の支援です。人によって程度は異なりますが、80歳を越えると8~9割以上の人が難聴になるといわれています。人生100年時代ですから、今は「自分には難聴なんて関係ない」と思っていても数十年後にはほとんどの方が難聴になるということです。ですから、難聴はみんなの問題だと思っています。さらに発展させるとすると、デバイスを音声の出力デバイスと捉えれば音楽を聴くときやテレビ会議に使うヘッドセットの代わりにもなります。僕がasEarsの開発で重視している使い心地の良さを、将来的には他のデバイスにも応用していければと考えています。

Q. では、高木さんがご所属されていた苗村研究室についてお話を聞きたいと思います

苗村――私の研究室は幸いにして本郷テックガレージやRoboTechから来てくれる人が多く、彼らが後輩を呼び込んでくれるといういいサイクルが生まれています。今は電気系のソフトウェア教育のレベルがだいぶ上がっていますし、いわゆる競技プログラミングなどを一生懸命やっている人もいます。ものづくりは「学」というより「術」なので、一生懸命「学」を教えるよりは、外で腕を鳴らしてきた人たちが集まってくれた方が得るものは多いんです。そういう学生が経験してきたことを研究というフェーズに持っていくときに、私がアドバイスをするというのが研究室のスタンスになっています。ただ、学部教育などでは人を対象とした設計や統計的な処理について教わる機会が少ないんです。これを実際にやろうと思うと、要素を盛り込みすぎてよくわからないことになることが往々にしてある。ただ、そういうものでも研ぎ澄ましてシャープにフォーカスしていけば研究になります。そこをどうそぎ落として研究という体裁を整えるかが、大学教員のミッションの一つだと考えています。

Q. 卒業生にどのような活躍を期待しますか?

苗村――学生の将来設計に口を挟むようなことはしませんし、実際に卒業生が歩んでいる道は十人十色です。ただ私個人としては、いろいろなインターンに行ったりするよりは一つのことにどっぷり浸かった方が後々のためになると考えています。人生は長いのでいろいろなチャレンジをすることはできますが、かといって時間が十分にあるわけではありません。できるだけ学生時代を有意義に過ごし、将来に繋げてほしいです。そのためには教員が学部生にさまざまなチャンスを与え、その成果を大学院で認めてもらえるようにするのも大事なことでしょうね。「これは論文にならないよ」と切り捨てたら、そこで止まってしまいますから。

Q. どうしても論文にするのが難しいこともありますか?

苗村――コラボレーションやチームの色が強すぎると、個人の修論にするのは難しくなります。たとえばエンジンは別の人が作ったけどインターフェースは自分で作ったというのなら、インターフェースだけの論文を書くことができます。ところが全部みんなで一緒にやったということになると、全員で1本の修論になってしまうわけです。もちろんチームで何かをやり遂げるのは大事なことですが、役割分担をはっきりさせておくのが後々のためになると思います。

鎌田――新規性をどこに出すかですよね。どこにフォーカスを当てて研究成果にするか。そのアドバイスが必要な学生は多いと思います。

高木――そこは僕も先輩として頭を抱えがちなところですね。本郷テックガレージでの開発を卒論や修論にしたいという後輩が増えてきていますが、そのまま持っていくと先行研究と同じだと言われてしまうみたいなんです。本人がその分野のエキスパートになって先行研究と自分の研究の線引きができればいいんですけど、なかなか難しい。僕自身asEarsを研究として軌道に乗せるまではもがき苦しみましたし、何とか手助けしたいんですがいいアドバイスが浮かばないんです。

苗村――教員の立場からすると、先行研究の話は学生を潰そうと思って言ったのではなくて、いずれ立ちはだかる壁だからディスカッションのつもりで言ったのではないかという気がします。その壁を破るチャンスが来たということですから、そこは後輩たちを励ましてあげていいと思います。

Q. 苗村先生は、大学教育のあるべき姿についてどうお考えですか?

苗村――まず一つ言えるのは、「これが王道だ」というものに対して常に懐疑的な目を向けることです。たとえば私は学部三年生のときに、並列コンピューティングの実験課題でニューラルネットワークをやりました。その後ニューラルネットワークの研究は冬の時代を迎えましたが、今では一気に花開いています。また、VRやAIの潮流はどんどん変わっています。それを見ていると、今研究していることもこの先どう変わっていくかわからないし、今は研究として駄目だと言われているものがいつか認められるかもしれない。

Q.逆に、今は王道とされている理論が変わることもあるでしょうか

苗村――あると思います。これは分野を問わずよくあることで、マジョリティの意見を疑いながら自分で確認していくのは大学の重要な役割だと考えています。もう一つの大学の存在意義は、社会に多様性を残すことです。一つのことに集中せず、いかに多様にやっていくか。研究そのものを一つの生態系だとすると、なぜ存在するのかわからないような動物にもちゃんと空気や餌が行き届くようにしなくてはいけません。そうしないと、役に立つ動物しか生き残れないわけです。高木くんの研究は明確に役に立つものですが、周りから見るとよくわからないけど本人は楽しんでいるような研究も往々にしてあります。大きな流れに飲まれることなく、そういうものをどうやって活かすかを大学は真面目に考えるべきだと思います。

図4 苗村研の多様な研究テーマ

Q. 本人が興味を持っているところをどう伸ばすかということですね

苗村――そうですね。ただ、やりたいことがはっきり決まっていない人も少なくありません。たとえばAIをやりたいのは確かなんだけど、AIで何をやりたいかまでは考えていなかったパターンです。一方、明確にやりたいことがあるけどどこが研究になるのかわからないパターンもあります。人それぞれなので難しいところではあるんですが、「この研究をやる意味がないんじゃないか」と悩んでいる人に話を聞いてみると実際は面白いポイントがあるものですし、考えていたことにそっくりな論文を見つけて落ち込む人もいますが時代背景が違えば研究の意義も変わってきます。多様性という意味では王道を貫く人子もいていいし、脱線するのも悪いことではありません。実際、私の研究室は脱線する人が比較的多いですが、おそらくそこには抵抗を感じていないと思います。

Q. 学生の自発性を尊重する空気が、研究室内に浸透しているということですね

苗村――そうかもしれません。ただ、大学は学生が持っている才能を最大限に引き伸ばす場所だと考えると、私のやり方はハイリスクかもしれません。「自分で頑張ってね」とある種無責任な指導をしているように見えなくもないですから。だけど私が理想としているのは、バイタリティーがある学生がちょっと方向を間違えているときに、少しだけ修正してあげるような指導なんです。そうやってサポートしながら、個人の独自性が高い研究を進めていきたいと考えています。本学はそういう点で恵まれていて、ポテンシャルのある子たちがアクセルを踏んだ状態で迷っていることがよくあります。よほど公序良俗に反している場合はどうにかしないといけませんが、引き続きこのスタンスで指導をしていきたいです。

Q. 高木さんはその成功事例といえますね

苗村――そうだと思います。ただ、彼の研究に私が貢献したとすれば東京大学総長賞(以下総長賞)の推薦書類くらいです(笑)。彼が研究室に来てくれたときからすごく伸びるだろうなとは想像していたので、なるべく好きにやってもらっていたらどんどん育っていきました。あと、彼は報告・連絡・相談をすごくこまめにするんです。ちょっと怒られそうなことでもしっかり報告・連絡・相談をするので、相手も「まあいいか」という感じになるんですよね。よくできたビジネスマンのようで、そこは彼の強みだと思います。

鎌田――高木くんはとにかく相談力が高いですよね。スタートアップの人って、相談力がすごく重要なんです。自分たちだけで何でもできるわけではないので、必要な人に聞きに行けるというのは貴重な素質だと思います。

苗村――あと彼は、コロナ禍が始まってこちらもいろいろ困っていたときに、そのタイミングで入ってきた後輩が相談しやすい環境を率先して作ってくれたんです。

高木――自分で言うのも変ですけど、僕ほど相談する人もいないと思うんです。だからこそ後輩も相談しやすい環境を整えておきたいという思いがありました。特に研究室に入ったばかりの頃は誰に話しかければいいのかもわからないですし、ちょっとしたことで先生の時間を取るのも申し訳なく感じてしまうものです。コロナの影響もあって十分サポートできた自信はないですけど、少しでも後輩のストレスが減っていればいいなと思います。

苗村――私は相談力と同様に、説明力も大事だと考えています。研究者は、「何か難しいことやってますね」と言われたら負けなんです。要は「あなたの言っていることはわかりません」ということですから。なので学生にも、「他の人にわかるように説明しなさい」ということはよく言っています。たとえばチーム内では説明しなくても通じることが、他のチームの人にも通じるとは限らないわけです。なので、まずは他のチームにも伝わるような説明を意識する。それができたら、今度は高校生が見学に来ても説明できるようにする。高木くんの総長賞の推薦書類を作ったときも、最初は「ウェアラブルデバイス」と書いていたのを「身体に取り付ける情報機器」と書き直したんです。ウェアラブルデバイスでも通じるとは思うんですけど、「このくらいわかるでしょ」という印象を与えそうだったんですよね。それよりは「身体に取り付ける情報機器」の方がわかりやすいし、多くの人が親近感を持って良い研究だと思ってくれるかもしれない。そういうところは常に意識しています。

※コロナ対策により、インタビュー中はマスク着用としております

Q. 今後、研究開発のあり方はどう変化していくとお考えですか?

鎌田――従来型の生産性のアップや機能改良などの問題解決が研究開発の主目的だった時代は、終わりを迎えつつあります。先ほどもお話しした通り社会課題の解決がスタートアップのトレンドになり、未来から考えてまったく新しいものをデザインするのが最近の発想です。そう考えると、産学協創推進本部の取り組みに時代が追い付いてきた感じはします。企業と大学の関係性も、これから変化していくかもしれませんね。

苗村――私は最近、スペキュラティブデザインとかアート思考にすごく共感を覚えるんです。「そういう言葉で言えばよかったんだ」というか。その前提となるのが言語化です。たとえばみんなでゲームの話をするとき、言語化することで認識している部分ってすごく大きいんです。面白いゲームだなと何となく感じていても、なぜ面白いのか言葉で語らないと相手には伝わらないですよね。そういうことを一生懸命説明しようとしているうちに新しい発見があったり、ちょっとしたこだわりを捨ててみることで急に視界が開けたりと、対話を通してものの見方が変わることがあるんです。だからこそ対話重視で研究室をやってきたので、コロナでは打撃を受けました。

鎌田――確かに、オンラインでは今までのような対話はしづらいでしょうね。

苗村――そうなんです。もともとうちの研究室では、みんなでランチに行くのが日々のルーティンになっていました。そうすれば、ちょっとした相談事ならメールやミーティングはせずにその場で済んでしまうわけです。ミーティングが発生したときはホワイトボードに書いて説明するというスタイルでやってきたので、フルオンラインになったのは相当な変化でした。

図5 苗村研究室ではオープンハウスをzoomで実施している

Q. やはり対面の必要性を感じますか?

苗村――そうですね。研究結果だけシェアすると、突然ひらめいてパッとその結果が出たような印象を受けるんです。その結果に至るまでどれだけ苦労したのか、どんなにすごいことをやり遂げたのか、全部わかることが研究室にいる価値だと思います。用がなくてもとりあえず来て苦労している後輩を応援したり、途中までうまくいっていた研究が駄目になったところを見たり、そういうところから学べるものも多いのではないでしょうか。

高木――顔を合わせないと雑談がどうしても減ってしまうので、何気ない相談事を解決する機会は減りました。ボーッとしている時間がなくなったり、ミーティングを立て続けにできたりするのはオンラインの利点ですし、やるべきことに集中しやすいというのもありますが、そうではないときにずっと家にいるとやはり気分が塞ぎやすいです。

鎌田――雑談はやはり重要ですよね。本人が持っていない視点が入ることで、何か思いつくことも多いものです。オンラインではそういうことは起こりにくいので、研究室のようなちょっと緩い場はやはり必要だと思います。1人で集中してやる仕事や予定調和の会議はオンラインで問題ないですが、クリエイティブな雑談は対面の方が有意義でしょうね。

苗村――それこそ同じ研究室の子が総長賞をとったのに、オンラインで私ばかり喋っていたらもったいないと思うんです。ミーティングとかでも高木くんが沢山喋った方が、学生さんたちも得るものが多いでしょうし。オンラインのコミュニケーションツールはこれから沢山出てくるでしょうし、研究室のメンバーにもアイデアを出してもらおうと思っています。面白いのが、オンライン会議なんてコロナ以前はほとんど行われていなくて、それこそホワイトボードを使ってミーティングをしていたわけです。それがこの1年で手の平を返したようにフルオンラインになった。やはり王道というのはあってないようなもので、世の中で何が流行るか、どんな需要が生まれるかというのはまったく予想がつきません。しっかりアンテナを張って変化を嗅ぎ取り、今後の研究に繋げていきたいです。

(取材日:2021年4月13日)

1 ヒンジ部:主に扉の蝶番(ちょうつがい)を指す。メガネにおいてはテンプル(つる)とフレームの間にある開閉用の金具。

2 本郷テックガレージ:産学協創推進本部が運営する、東京大学の学生が技術系プロジェクトを行うための施設。詳しくはこちら

3 Todai To Texas:略称TTT。東大発のスタートアップやプロジェクトチームをSXSWに派遣することを目的とした、学生のグローバルな活躍を支援するプロジェクト。2021年はオンライン開催となっている。詳しくはこちら

4 SXSW(サウス・バイ・サウスウエスト):毎年3月にテキサス州オースティンで開催される大規模イベント。100か国以上からのべ40万人が集まり、音楽、映画、コメディ、ゲームなどのジャンルごとにフェスティバルを行う。Todai To Texasから派遣されるのは新技術や事業アイデアを展示するインタラクティブフェスティバルで、近年ではTwitterを普及させたイベントとして知られている。

5 スタートアップ:課題解決のために新たな価値を創造し、社会に革新をもたらす企業・事業。ベンチャー企業と混同されがちだが、ベンチャー企業が中長期的に課題に取り組むのに対し、スタートアップは短期間での急成長を目標とする。

6 アントレプレナー道場:起業家講師をゲストに迎え、起業やスタートアップについて体系的に学ぶことができる東京大学工学部のプログラム。工学部以外の学部生、大学院生も受講できる。正式名称は「東京大学アントレプレナー道場」。

7 UMP-JUST:東京大学大学院情報理工学系研究所が運営する、産学連携の新たなプラットフォーム。従来のコラボレーションの枠を超え、大学と産業界の新たな関係性を模索する。

8 RoboTech:東京大学のロボコンサークル。1998年設立。NHK学生ロボコンでは国内最多の優勝回数を記録。ABUアジア太平洋ロボットコンテスト大賞世界最多受賞の実績を持つ。

9 並列コンピューティング:システムの処理効率を向上するため、複数のコンピュータや処理装置上で同時に一つのタスク処理を行う技術の総称。並列計算、並列処理とも呼ばれる。

10 ニューラルネットワーク:人間の脳内にある神経細胞網のメカニズムを数理モデルで表現したもの。AI領域における機械学習、深層学習(ディープラーニング)の基礎として用いられている。

11 ウェアラブルデバイス:人体の一部に装着することができる情報端末のこと。代表的なものとしてApple Watchなどがある。

12 スぺキュラティブデザイン:アンソニー・ダンが提唱したデザイン思考。「未来はこうあるべきだ」という問題解決型に対し、「未来はこうかもしれない」という憶測を提示することで、見る者に未来について考えさせることを目的とする。世の中にある問題の多くは解決が難しいことから、解決をめざすのではなく考えさせることにフォーカスしている。

13 アート思考:アーティストが作品を生み出す際に行われる、自分の発想を掘り下げていく思考プロセス。ロジカル思考、デザイン思考に次ぐ新しい思考法として注目されている。ビジネスに応用することで、固定観念にとらわれない柔軟な発想ができると考えられる。

Copyright © 2019 Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo