-

- ■産学連携

- 国際交流

- ダイバーシティ

- 情報理工学の創造的展開プロジェクト

- 受賞・表彰

profile

東京大学 先端科学技術研究センター 教授

東京大学 大学院情報理工学系研究科 システム情報学専攻 教授

略歴

1999年東京大学大学院工学系研究科博士後期課程修了、博士(工学)

東京大学 先端科学技術研究センター 教授

JST ERATO稲見自在化身体プロジェクト研究総括

SFアニメ『攻殻機動隊』に登場する技術「光学迷彩」を実現したことでも世界的に有名

新型コロナ禍でDXが加速する中、その遥か先を行く研究者こそが東大先端科学技術センターの稲見昌彦教授その人だ。人間拡張工学を駆使して「透明人間になれるマント」から、「第3、第4の腕」「集中力が見える眼鏡」まで、SFのようなデバイスを次々と生み出してきた異端児である。教授は言う。「新しい身体は生まれもった肉体にとどまらない。自在化身体によって、昨日できなかったことが今日できるようになる」。教授の提唱する自在化身体とは何か。超人社会とは何か。今後の人間社会が進むべきヒントを探るべく、壮大な稲見ワールドに迫った。

(監修:江崎浩、取材・構成:近代科学社編集チーム)

Q.先生が進められている「稲見自在化身体プロジェクト」とはどんなものでしょうか?研究を志したきっかけと共に教えてください

稲見--我々人間が生まれながらに持っている身体には限界があるわけですね。自分の身体を自由自在に動かせるなら誰もがスポーツ選手になれますが、実際はそうはいかない。私自身、小学生の頃から運動が苦手で、「どうして自由に動けないんだろう」と身体に縛られている感覚がありました。その一方で「空を飛びたい」とも本気で思っていて、飛ぶ練習を繰り返した挙句、骨折したこともあるのです(笑)。

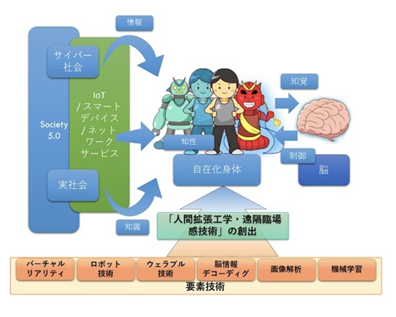

転機は中学生の時に見たロサンゼルス五輪開会式でした。ロケットパックを背負った男性が聖火台のもとから飛び立ち、観衆の頭上を悠々と横切ってトラックに降り立つ姿を目の当たりにしたとき、「テクノロジーを使えば生身の人間ができないこともできるんだ」と感動したのです。高く飛びたいのに飛べない。早く走りたいのに走れない。そういった肉体の限界突破を情報システムなどの技術で支援しようと立ち上げたのが、現在進行中の「稲見自在化身体プロジェクト」(図1)です。

図1 稲見自在化身体プロジェクト

Q.肉体の限界突破というのは、たとえば身体が不自由な方の能力を補う機能とは違うのでしょうか?

稲見--昔から、義足、義肢、眼鏡、補聴器などに代表されるように、失われた機能を元に戻す「補綴(ほてつ)」という研究は存在します。これはマイナスをゼロに持って行こうとするもの。もちろんそれは大切な分野ですが、同じ人工物をつけるならばマイナスをプラスに、ゼロをプラスにしていくことを考えていきたい。たとえば手や足など失った機能を元通りにするだけでなく、今まで自分の身体でできなかったことにまでチャレンジできるようにする。もっと言えばテクノロジーを駆使して滑らかに人間の能力を拡張し、「自分自身の能力が高まった」ように感じるまでもっていく。これにより研究にも多様性が生まれ、様々な文化やサービス開発にも繋がっていくと思っています。

Q.「自在化身体」について、より具体的に教えていただけますか?

稲見--「自在化身体」とは物理世界とバーチャル空間が共存する時代の新しい身体像であり、私は身体性の再設計に際して「5つの自在化」を提唱しています。一つ目が「超感覚」で、人間の持つ五感を拡張するもの。たとえばかつて手掛けた「光学迷彩」は、マントの表面に背後の景色の映像を投影することで、人があたかも透明になったかのように見せる技術です。視点を変えれば、迷彩で身を隠している人を見つけ出す超感覚に応用できるでしょう。

二つ目が自分の肉体を増強・拡張する「超身体」で、超人的な感覚や身体能力の達成が目標です。リハビリ負担軽減用のパワーアシストスーツなど既に実用化されているものもあり、今後ますます可能性を広げられると思います。

Q.技術を駆使して人間がもともと持っている能力を強化・拡張するのですね

稲見--はい。そして三つ目がSFっぽいのですが「幽体離脱・変身」です。心と身体を分離して設計し、心にどうアプローチすれば機械やアバターが自分の身体の一部と感じられるかを検討しています。自分の身体の一部と感じられれば、まるで車やドローン、建設機械に変身したかのように自在に走り、飛び、働くことができるはずです。

Q.心と身体を切り離して考えられれば、確かに身体像は変わりそうです

稲見--そうなります。そして心と体の分離の先にあるのが四つ目の「分身」です。よく「忙しくて体が一つでは足りない」と言いますが、自分の分身ロボットを部下として使えるようになれば、より多くの仕事ができ、少子高齢化が進んでも一人あたりの生産性を高められます。一人でいくつもの身体を動かすのは一見大変そうに思えるものの、ビデオゲームの「ウイニングイレブン」ではサッカー選手11人を一人で操作するように、AIの技術を駆使すれば決して不可能ではないのです。

最後の五つ目が「合体」です。これは人形浄瑠璃の文楽が3人の人間で操ることによって繊細な動きを実現するように、複数の人がまとまって一つの身体を動かした時に大きな力が生まれるのではないかと。そしてこれらが目指すのは、「身体のデジタルトランスフォーメーション(DX)」です。自在化身体の技術は、リハビリはもちろん、スキルの伝達、生産性向上にも役立つほか、誰もが身体の制約から解放され、社会に参画しやすい未来に繋がると考えています。

Q.東京大学と慶應義塾大学とが共同開発した「MetaLimbs(メタリム)」は自在化身体の一例ですね

稲見--はい。「MetaLimbs」は「第3の腕」「第4の腕」を想定した2本のロボットアームを阿修羅像のごとく装着して足で操作するデバイスで、どうすれば四肢の限界を超えられるかを探っています。これを応用した「Fusion」は、一方が装着したロボットアームを別の人間が遠隔操作する、いわばバーチャル二人羽織りのようなシステムです。その他にも「6本目の指ロボット」の研究も進めています。これらの研究により、どう設計すれば身体そのもののように使いやすくなるかという“自在化身体設計の根本原理”を見つけ出しているのです。

Q.具体的にどんな原理を見つけ出そうとしているのでしょうか?

稲見--たとえば今まで人間に備わっていなかった「第3、第4の腕」を動かすとき、人間の脳の運動野や体性感覚野がどう作用するのかを知りたいのですね。また尻尾のロボットも作っていますが、もともと身体の一部であったかのように動かせれば、新しい道具を身体化したと言えるでしょう。興味深いことに電気通信大学、仏CNRSと共同開発した「6本目の指ロボット」(図2)を装着し、ある程度動かせるようになると、外した後に喪失感があるんです。「せっかく6本あったのに」と。この「身体所有感」「行為主体感」こそ自在化身体プロジェクトの核を成すものだと思います。

図2 6th Finger

Q.6本目の指に喪失感さえ感じるとは、脳の適応能力に驚かされます。他にも分かったことはありますか?

稲見--「Fusion」では「第3の腕」を介して自らの腕を誰かに遠隔操作されるのですが、不快になるかと思いきや、ダンスをリードされるように心地よく感じるのです。装着者と操作者の心的距離も近くなるため、新たなコミュニケーション手段として期待が持てるかもしれません。これらの身体性に関する知見や原理原則は、10年20年経ても変わらぬ指針になるはずです。そして、身体というものを情緒的に理解したいというのが私の研究の一番のモチベーションです。

Q.人間拡張はMetaLimbsやFusionのように、身体にデバイスを装着することで実現するのでしょうか?

稲見--そうとは限りません。人間拡張というと(強化スーツのような)エグゾスケルトンを、身体にいろいろ付ける印象があるかもしれませんが、実は環境も重要な要素です。最近のニュースで、築地の魚市場が豊洲に移転して以来、マグロの仲卸の方がうまく目利きができなくなったと語っていました。築地の薄暗い蛍光灯照明の下では目利きできたものが、LED照明が煌々と照らされた豊洲の場内ではわかりづらくなったと。能力と言うと、つい自分の身体や脳に帰属すると思いがちですが、実はこのように「自分と環境」「自分と他者」との相互作用によって開花するのです。

Q.なるほど。身体の制約だけでなく、人間は環境にも縛られていたということでしょうか

稲見--そう。逆に言えば、環境側から人の能力を引き出すこともできます。一例を挙げれば、私の研究室の博士課程にいる川崎仁史さんが作った、けん玉が早く習得できるソフト「けん玉できた!VR」があります。これは、VRでけん玉を練習するもので、あえてスローモーションの動きの中で基本動作を覚え、だんだんと速度を元に戻していくと、運動音痴の私でさえたった5分で(けん玉の大技である)燕返しができるようになったんですよ。逆に実時間よりも速い時間でトレーニングすれば、実時間ではけん玉の動きが止まって見えるかもしれません。ドラゴンボールのヤムチャ視点ですね(笑)。

また映画『ドラえもん のび太の宇宙開拓史』には、のび太らが重力の小さい星に行くという話が出てきますが、重力が弱いので、地球では運動音痴ののび太がハイジャンプをしたり、壁を壊して仲間を助けたりすることができる。これも相互作用の話そのもので、人間拡張と環境の関係は今後も掘り下げていく必要があると思っています。

Q.先生のお話には漫画の言葉がポンポン飛び出してきますね。SF漫画『攻殻機動隊』に出てくる技術「熱光学迷彩」を実現したことでも知られますが、漫画から発想のヒントを得ることも多いのですか?

稲見--SF小説や漫画がいいのは「WHAT(何ができるか)」があるからなんです。たとえば「光学迷彩」や「もしもボックス」もそうですが、未知のモノができたとき、人はその道具をどう使い、何を成し遂げるのかなど動き方が分かるので、思考実験としては面白いのです。ただ「HOW(どうやって作るか)」がない。そこを考えるのが我々の仕事です。また説明に1分はかかる学術的な小難しい概念が、漫画の言葉なら一瞬で伝わるのもメリットです。私がVRの先駆的研究者である舘暲教授の研究室(図3)に入った時も、当時助手だった前田太郎先生から「私と議論したければまずこれを読みなさい」と手渡されたのが、SF漫画『攻殻機動隊』でした。

図3 舘暲研究室時代の写真(後列左から3人目が稲見教授)

Q.漫画が教材とは驚いたでしょうね。光学迷彩の着想はそこから?

稲見--いえ、「光学迷彩」の研究は「攻殻機動隊」を直接ヒントにしたわけではないんですね。長らく立体映像や投影型ARを研究していたのですが、ある日、背景の映像を立体的に出せば透明になると気が付いて「それって、攻殻機動隊の熱光学迷彩と同じじゃないか」と。確かに漫画の「光学迷彩」という名前が、仮に「透明マント」だったらヒントは得られなかったでしょうね。「迷彩」ということは、背景と彩色を合わせることなので、これならディスプレイ技術で実現できるはずだと着想したのです。つまり頭の片隅にあったのは確かで、それが研究とうまく繋がったということです。

Q.先生の研究と社会との関わりについてお伺いできればと思います。企業との共同開発は大切にされているのでしょうか?

稲見--1998年あたりから「技術移転モデル」が話題となり、TLO(技術移転機関)が積極的に推し進めてきましたが、材料工学や創薬以外ではあまり成功例を耳にすることがありません。たとえば先程の「第3の腕」「第4の腕」を使いたいというお話も頂くのですが、私はそれがすぐにビジネスになるとは思っていないんですね。我々のようなシステムインテグレーションに近い研究は、環境と能力の相互作用の話のように、世の中にそのまま持っていっても通用しないケースが多いからです。たとえるなら、高山植物を田んぼに植えるようなものなので。

Q.共同研究や共同開発がうまくいくコツはあるのでしょうか?

稲見--企業の方と共同研究する時は、「第3の腕」など今ある研究成果をすぐビジネスに転用しようとするのではなく、「何を作るかから議論しましょう」と呼びかけています。変な物を作る能力のある我々と、様々なサービスを手掛ける企業が議論すると、結果的にハイブリッドな物ができるんですね。そう意識するようになって共同研究はうまくいくようになった気がします。まず、我々は新たな道具をどう自分の身体のように使いやすくできるか、その根本原理を突き詰める。そして先の「第6の指」のように、外した時に喪失感が出るくらいの道具を創れたならば、それは身体のように身近で愛着のある新しいサービスにも繋がっていくでしょう。大学が直接世の中を変えることは難しいかもしれませんが、世の中の見方を変えることはできるはずです。世の中の見方が変われば、その見方をもとに新たなサービスが生まれるのではないかと思っています。

Q.実際に新たなサービスも始まっていますね

稲見--眼鏡メーカーのJINSと共同開発した「JINS MEME」(図4)などはその一例ですね。「JINS MEME」は眼電位が計測できる眼鏡なのですが、学生がこれを着けて講義をしていると「そろそろ私の話が長くて飽きてきたな」と分かる(笑)。さらに大阪府立大学の黄瀬浩一先生らのアイトラッキング(視線解析)技術を応用すれば、眼球の動きをもとに「確信を持って問題を解いているか否か」も計測できるんですね。すると、自信があって正解した学生は問題ありませんが、自信がない学生や、自信があるのに不正解の学生に「後で教授室に来なさい」と個別指導できるようになるのです。これは身体性の知見を教育に活用した一例で、今後それらの知見は意外な場面で転用されるケースも出てくると思います。

Q.眼球運動のお話など興味深いですね。他にも研究成果が社会に応用される動きはありますか?

稲見--私自身は直接関係していませんが、私の研究分野での動きだと、昨年コロナ禍でANAが「avatarin(アバターイン)」というアバター事業の会社を立ち上げたことですね。自宅にいながら、自らの分身のアバターロボットを介して魚釣りをしたり、水族館をまるで歩くように一周したりと、事実上の瞬間移動ができるサービスです。リアルな移動を提供する航空業界が、正反対の事業を立ち上げた点がまさに破壊的イノベーションではないでしょうか。これこそ正しい意味でのDXと言えます。実はこの技術はもともと私の恩師である舘暲先生が80年代に提唱したテレイグジスタンスを具現化したもので、時代がようやく追いついた格好です。こうした事例を見ても、今後大学と企業のコラボは進んでいくと思います。

Q.今後、大学は企業と共に、社会にイノベーションを起こせるのでしょうか?

稲見--イノベーションとは「新結合」ですよね。その結合のための素材を作るのが大学の役割の一つです。先程の高山植物の例で言えば、野山の稲の原種と田んぼの稲を掛け合わせると冷害に強い稲ができるかもしれないように、“イノベーションの種”になる素材の部分を大学では用意しておく。それが令和二年度の東京大学学位授与式で五神真総長(当時)が語った「多様なゼロ」です。ゼロといっても空っぽのゼロではなく、物理のゼロ点振動のように傍からは何もない状態に見えても様々な可能性のエネルギーを秘めたゼロを用意し、それをまず1にするのが大学の役割で、さらにその1を10や100にするのは社会と連携で行うべきだと思います。大学単独でイノベーターになるのではなく、「多様な素材を持った大学」と「企業」が新結合してイノベーションを起こしていくのです。そのためにも、多様な研究素材と卒業生の両方を輩出するのが大学の役割と言えます。

そしてもう一つ、日本には大学と企業の間を繋ぐ組織や人材が欠けている現状を解決すべきだと思います。「論文は書きたくないけれど、最先端の技術の知見はある」という卒業生は大勢おり、その人達が仲介の役割を担える社会になれば、イノベーションはもっと加速するのではないかと思います。

Q.イノベーションはまずは人づくりから、ということですね。エキスパートを養成するための教育方針について教えてください

稲見--「ないものは作る」そして「作ることによって理解する」ということに尽きますね。工学部の教育としては、あるものをよくしていく改善も大切ですが、「皆と違うもの」「新しい価値やモノの見方」を作るんだという意識をもってほしいと思います。そういった姿勢を身につけられる講義や研究室運営を行いたいですね。

Q.先生の研究室では、学生は必ずプロトタイプ(試作品)を作るそうですね

稲見--プロトタイプは“やる気の結晶”だからです。モノを作るには時間とコストがかかり、それを作ったということ自体が「私、やる気あります」と100回言うより雄弁であると思うのです。もう一つの理由は、言葉だけで説明されると私が却下してしまう可能性があるということ。本当はいいアイデアでも、説明が悪いだけで「それは1982年に他の研究者が作ったものとほぼ同じじゃないの」と断定してしまうかもしれない。

しかしプロトタイプがあれば、学生が気付いていないような価値を見つけてあげられる。我々教員は見立ての名人でもあるべきなので、よく学生には「私をうまく使おう」と言っているんです。「モノがあった方が、稲見は発火する。本当にそれをやりたいなら、簡単なものでいいから作ってみなさい」と。作ることによって分かることもたくさんあるんですよ。

Q.実際に面白い研究をした学生はいましたか?

稲見--サイバー空間で学内を自由に歩ける「バーチャル東大」を開発した学生や、吉本興業に入ってロボットを活用している卒業生もいますね。吉本興業に就職した彼はPepper(ソフトバンクが開発したロボット)で人を笑わせる「よしもとロボット研究所」設立に関わっています。後は文房具メーカーのキングジムに就職した学生も面白かった。キングジムは、社内に社長直轄の独自プロジェクトが10以上同時進行するというユニークな会社で、一人で商品企画から広報まで請け負うらしいのです。そこでデジタル耳栓などユニークな商品を送り出したのが教え子です。

Q.情報技術の進化が目まぐるしい時代ですが、学生にはどんな力を身につけてほしいですか?

稲見--今の学生たちが将来世の中で活躍する頃には、それこそ超スマート社会Society5.0のように、サイバー空間とフィジカル空間が融合した社会になっていくでしょう。そして先程、能力は環境との相互作用で決まると言いましたが、都市やVRが良い例ですが、我々人類ならではの特長として、環境さえ自分達で変えられるんです。少子高齢化が進んでも、生産性を飛躍的に高める百人力のデバイスを作ればマイナスの環境もプラスに変えられる。そんな意識を持って取り組み、将来どんな変化が生じても通用する力を身につけてほしいですね。

Q.新たな素材がイノベーションを生み、自在化身体の技術が進めば、どんな未来になるのでしょうか?

稲見--人間拡張の視点から言えば、誰もが活躍できる社会ということになるでしょう。自分の身体の制約によってできなかったこと、諦めていたことが、技術の力でできるようになるのです。たとえば高齢者がVR空間の中で孫と同じ頃の年齢の身体に戻って遊んだり、足腰が不自由でもスポーツに興じたり、力の差があってもハンディなしでゴルフを全力でプレイしたりできるようになると思います。

Q.少子高齢化が進んでも、スポーツ人口や労働人口を増やせる可能性があるということですね。付随してスキル習得などにも変化は生じますか?

稲見--スポーツや伝統芸能のスキル習得に際してよく言われる「技は目で盗め」という教え方もなくなるでしょうね。正直、見て分かるのは姿勢や軌跡ぐらいで、どのタイミングでどんな力を入れているかまでは分からない。これを“動作を他人と共有”できるデバイスや加速度センサーなどを使うと、筋肉のどの部分に力が入っているかまで体感的に分かるのです。事実、当研究室の檜山敦特任准教授による、人間国宝の筋肉の使い方を体感できるVRシステムを用いたことで、紙漉きの基本動作をわずか10回で習得できたとの研究結果もあります。これにより将来的にはスポーツなどでのスキル習得スピードも格段に早くなるでしょう。

Q.一部では、脳と機械を直接繋いで身体機能を回復する研究も進んでいるようですが

稲見--ある研究者は「脳に電極を埋め込んで、思っただけで操作できる究極のブレイン・マシン・インターフェース(BMI)ができれば、スキル伝達も何でも解決できる」と言いますが、私はそう思わない。サイエンスとしてはもちろん意義はありますが、工学的な観点で大切なのは「BMIで何がしたいか」を明確にすることであり、その目的達成のためには、わずかな筋肉の動きや眼球運動などの信号を読み取った方が高い精度で簡便に実現できるかもしれない。そうなると脳に埋め込む侵襲型でなくても、ある意味、バーチャル(実質的)なBMIと言えるのではないかと思っています。

Q.自在化身体がどんな未来を実現するのか、先生の提唱する「超人スポーツ」も一つの答えという気がします

稲見--はい。機械と人が「人機一体」となることで運動能力や五感を拡張し、人を超える身体能力を引き出すのが「超人スポーツ」です。「高くジャンプできる装具」や「どんな人でも正確にボールを投げられる装具」などは一例ですが、それらのデバイスで人間拡張すれば従来は1努力して10成果が上がる人と、1努力して1しか成果の上がらない人の能力差が解消され、皆10成果が出せるはずです。運動会などでたまに話題になる“お手手つないで一斉にゴール”という「結果の平等」でも、個々の前提条件を無視した「機会の平等」でもなく、情報技術によって望むなら誰もがチャレンジしただけその果実を享受できる「チャレンジによる成果の平等」が実現しうると言っていいでしょう。運動が得意な人も苦手な人も、身体に不自由を抱える人も、希望すれば等しくチャレンジできる社会モデル。それが私の目指す「自在化社会」です。

Q.確かに「超人スポーツ」はスポーツが苦手な人もチャレンジできるので、参加者の底上げに繋がりそうですね

稲見--はい。そもそもスポーツは、古来より貴族の嗜みや祭りの余興や武芸鍛錬の一環でしたが、産業革命後に一気に中産階級にまで広まるんですね。要は仕事を機械に取って代わられて多くの人が肉体を持て余したからと言われています。そんな転換期にこそ新たな文化、エンターテインメントは生まれる。同様に時代が大きく変わりつつある現在も、肉体の制約に縛られず、身体も頭も使う超人スポーツという新たな分野は受け入れられると思ったんです。スポーツを切り口にすると、今までテクノロジーに興味がなく声が届かなかった人達も巻き込んでいけることを日々実感しています。

Q.いつか老若男女問わず自在化身体の恩恵を受ける時代になるのでしょうか?

稲見--そうなります。カーシェアリングのように、ロボットやアバターにとどまらず、人の身体をシェアするような時代も来るでしょう。シェアリングエコノミーが一般化するに従って、身体のシェアも違和感や抵抗感なく受け入れられると思います。

Q.新たな身体像は、経済活動のダイナミズムと連動しているという訳ですね

稲見--その通りです。産業革命前、社会では農作業などでしっかり働けて、力持ちであることが一番の価値でした。私は「身体の時代」と呼んでいますが、これが産業革命の後は、工業化によって単純な肉体労働から解放され「脱身体の時代」が訪れます。そしてコロナ禍の現在、インターネットを介したリモート会議が一気に普及し、極論すれば視覚と聴覚さえあれば身体なしでも仕事ができるような時代を迎えました。一方で身体を置き去りにした情報技術では、時として人の心を蝕むのも事実です。だからこそ、肉体と不可分である「心」も研究対象に据え、これからの時代に“どのような身体がふさわしいのか”、いわば「身体のDX」ともいえる「ポスト身体の時代」への変革を目指し、今後も稲見自在化身体プロジェクトでは突き詰めていくつもりです。はるか未来から現在を眺めた時、「時代の変わり目だった」と言われるような研究になるよう取り組みたいですね。

対談中の稲見教授(右)と入江准教授(左) ※コロナ対策により、対談中はマスク着用としております

今回は特別コーナーとして、稲見教授とのセッションを熱望されていたコンピュータアーキテクチャ研究の第一人者である入江英嗣准教授(参考:https://www.i.u-tokyo.ac.jp/news/focus/irie_2020.shtmlとの対談内容をご紹介する。VR研究の最先端を走る二人が屈託のない意見を交わしたとき、どんな化学反応が起きるだろうか?

稲見--2010年の入江先生との出会いは衝撃的でした。電通大の性別不問のミスコン決勝戦で初音ミクのコスプレを披露し「入江ミク総帥」と崇められてバズっていたのですから。半導体や計算機システムなど比較的硬派な研究をされていた入江先生が、VR研究の世界に来られたのはなぜでしょうか。

入江--もともとコンピュータの高速化を研究し始めたのも、趣味のゲームを含めて、より高性能なコンピュータで可能となる楽しい体験をしてみたかった、という面があります。そしてコスプレに挑戦したのは、初めて研究室を持った2010年頃、学生に「面白いと思うことは何でもやってみよう」と指導していたから。その手前、まず自分が「チャレンジできることは躊躇わない」と身をもって示そうとし、ハッスルしたんですね(笑)。

稲見--2010年頃と言えば、スマホが普及し始めて、人間の身の回りで高性能なコンピューティングができるようになりましたよね。

入江--はい。そうこうするうちにドローンが飛び、ジェスチャーや音声を読み取るKinectでゲームもできるようになった。他の研究室ですが、Kinectで初音ミクを動かすプロジェクトが始まったのもこの頃で、そこから今まで行ってきた高性能コンピューティングの研究と、私が「楽しい」と思えるアニメやゲームの世界が交わったんですね。そして現在はコロナ禍のリモート講義も可愛いアバター姿で行っているんです。

私の持論は「人々が素直に好き、と感じることには求められる技術のヒントがある」なのですが、稲見先生も『攻殻機動隊』などの漫画にあるWHATを次々と実現していて、好きなことを原動力にされていると思います。その辺はいかがですか。

稲見--私はもともと修士課程でバイオテクノロジーを研究していて、VRやロボット作りは趣味でした。今はそれがメインの研究になっているので、おっしゃるように趣味や好きなことは必ず研究に繋げることができると思いますね。そして好きでやっていることの価値をきちんと説明するトレーニングを行うのが大学院であり、ひいてはその新たな価値が社会でのサービス開発にも繋がっていくと思っています。

稲見--米国の科学者アラン・ケイも「コンピュータはアイデアを奏でるための楽器」と言っているように、私は今後、その奏で方がますます問われる時代が来ると思います。奏で方と言っても、吹くのか、叩くのかで表現力はまるで違ってくるでしょう。どう奏でるかによっては、コンピュータは「新しい脳」になるかもしれないし、「新しい身体」「新しい世界」になるかもしれない。結局コンピュータは人のための道具なので、人がどう幸せになるのかを念頭に置きながら、どこまで使い切れるかを探っていきたいですね。

入江--しかし、必ずしも最先端の技術がイノベーションの正解というわけでないのが面白いですよね。

稲見--確かに。研究者としてはつい風呂敷を広げたくなりますが、道具としてはすべてが必要な訳ではない。案外フッと肩の力を抜いたところにイノベーションの余地はあるのだと思います。

入江--iPhoneが出た時に、結局、手書き認識ではなくてタッチパネルに落ち着きましたよね。それと同じ感覚で、VR機器も簡易的なコントローラーでいろいろできるようになったのを見て「あ、VRブーム、来るな」と思ったのを覚えています。一般の人まで普及するにはまだ何周かするかもしれませんが。

稲見--私は、超小型のライトフィールドディスプレイが出る時が、次のVRブームの時かと思っています。ただ「いかにもVR」的な用途以外で使われるでしょうね。もともとVRの元祖は戦前に開発されたLinkTrainerというフライトシミュレータとも言われているのですが、現在も飛行訓練の多くがシミュレータですからね。それを誰もVRとは呼ばないでしょう。スマホも同じで、今、誰もスマホをコンピュータとは言わない。「見かけや形そのものではないが、実質的体質的に等価である」というのがバーチャルの定義なので、コンピュータがバーチャル化した時、真のユビキタスが誕生する訳です。VRと名前が付いているようでは駄目なんですよ。つまりVRが広まった時は、誰もVRという言葉を使わなくなっている。それがVR普及の条件でしょうね。

入江--そうしたサイバースペースを、我々はもう使い始めていますよね。

稲見--ええ。「リアルか、バーチャルか」という対比ももう古いなと。サイバースペースはリアルの対比ではなく、人はXRも含めて多数のリアリティの世界を行き来する時代になると思います。「ポケモンGO」も、要はARで違った世界を見ていますよね。物理世界はつい単一のモノと捉えがちですが、人類は人の数だけ違った世界を見ていて、我々の人口以上に今後サイバースペースは出てくる。近い将来、訪問するサイバースペースのTPOに合わせ、服を着替えるようにアバターを着替える時代が来ると私は思いますね。

そういった意味では、可愛いアバター姿でリモート授業をされた入江先生はまさにコンピュータの新たな奏で方の実践者だと思いますが、実際にやってみていかがでしたか。VRでアバターとして登場し、板書もして、しかも単位になる講義をされているのを見た時は、正直負けたと思いました(笑)。

入江--普通の男性として講義するのと、アバターに変身してやるのとでは見え方が違うのですが、感覚的には教室で講義をするのとあまり変わらなかったんですよ。しかし、たとえば講義で厳しい指摘をしたり、試験でちょっと意地悪な問題を出したりしても、アバターなら許してもらえる(笑)。受け取る側の感覚が変わってきていると思います。バーチャルの世界では、美醜や老若、それどころか種族すら自由に設定できますよね。その時にどんな見た目なら相手の注意を惹きつけ、共感を得られるかについて、今は興味があるかなと。現状アニメに影響を受けがちですが、他の表現手段も見出せるはず。いつかアイデンティティは、色やドットのパターンで表す日も来るかもしれません。

稲見--身体が変わると、心が影響を受けるので、さらに複雑な系なんですよね。排気量の大きな車に乗ると運転が荒くなる人がいますが、あれはまさに身体性の話なんですね。そういう意味では、心や自分を変えるためにアバターを替える時代がきっと来る。どこまで再現性があるか分かりませんが、アインシュタインのアバターをつけると成績がよくなるという研究もあるんですよ。

入江--身体によって心が変わるというのは面白いですね。VRの世界だとアバターを交換することで、その人になりきれますから。実際に他人の身体機能を実体験することはできると思いますか?

稲見--さきがけとして、2014年のIVRC総合優勝作品に「CHILDHOOD」という身体変換ツールがありました。これは子どもの視点になれるVRゴーグルで、頭の動きに合わせて動くカメラが、子どもの目の高さであるベルトの位置にあるんです。すると「あ、大学生、背が高い」「ヒゲが生えてる」と、自分が小学生に戻ったような感覚になる。視点の位置を変えただけなのに、歩き回ると机の角にぶつかりそうになるなど、気づきが沢山あるんですね。

他の受賞作には、妊婦体験ができる「妊婦シミュレーション」や、IVRCの作品ではありませんが、過去に高齢者の視界が体験できる「バーちゃんリアリティ」というシステムもありました。「段差って、こんなに大変だったのか」「白内障が進むとこんなに見えにくいのか」というのも体験できる。よく「相手の立場になって考えましょう」と言いますが、これらがあれば文字通り相手の視点に立てる。ある意味で変身型コミュニケーションと言えるかもしれません。主人公の心と身体が入れ替わる映画『君の名は』の世界ですよね。

入江--VRは学生の心理を理解するのにも役立ちそうですね。教育面での応用の余地はまだまだある気がします。

稲見--そうですね。先程学生の集中力がわかる眼鏡の話をしましたが、大阪大学の中野珠実先生の研究によると、集中すると聴衆の瞬きが同期し始めるそうです。それを計測すれば学生が教壇に注目しているか否かが分かるため、我々の新たなコミュニケーションのチャンネルになる可能性もあります。

また音痴の原因の一つに、自分の音程がどれ位ズレているのか分かっていないというものがあるのですが、それを認識できるようにしてトレーニングしようという試みがあります。スポーツ庁の室伏広治長官も、ハンマー投げについて博士論文を書き、その内容を発展させ、ハンマーの加速度を音に変換し、どの音なら飛ぶのかという「サイバネティック・トレーニング法」を開発したんですよね。さらに我々が開発した「MagniFinger」は指先につけて使う顕微鏡デバイスなのですが、映像を見ながら指を動かすと、すぐに数10μm単位の細かい動作ができる。つまり器用不器用は筋肉の話ではなく、目のセンサーがよくないから手先が動かせないだけだったんですよ。コミュニケーション能力に関してもこうした情報を正確に分析できるようになれば、「コミュ障」も治せるかもしれません。

入江--先程も話に出たように、私の授業ではVR教室を作って、その中でフルトラッキングで全ての授業を構成してリモート講義を行いました。これはひょっとすると単位の取れる講義としては世界初だったかもしれません。技術的にできることは分かっていましたが、本当に運用するのはずっと先と思っていました。稲見先生はリモート授業になってからいかがですか?

稲見--対面授業をやらなくなって明らかになったのは、学生のリアクションそのものが講義の出来を見る大切な鏡だったということです。ZOOMで皆が画面を消す講義になって、この鏡が使えなくなった。東京大学の講義のクオリティは前の席で真面目に聴いてくれる学生が担保してくれているのかもしれません。

入江--考えさせられる問題ですね。私は学生には「マイクでどんどん発声してもいいし、カメラ画像を出して遊んでもいいよ」とずっと言っているのですが、基本的に学生はマイクも切るし、画像も出さない。そんなある日ふと「こんなに皆マイクや画面も消すということは、これがニーズなんだ」と思ったんですよ。つまり「自分の情報を何も送らなくても講義が聴けることに魅力を感じているのだ」と。以来、虚空に対して話しても聞いてくれているという確信を持てるようになりました。

稲見--ラジオのパーソナリティに近い感覚ですね。ただ私は、筑波大の学生が開発したニコニコ動画風に匿名でコメントできるシステム「コメントスクリーン」などで講義画面に学生からコメントが来るようになってから、実は救われたんです。「この講義は、生きている」という実感が湧いた。

入江--実は最近、VR教室にアバターで来る学生さんも増えてきています。可愛い姿で聴講している学生が頷きながら聞いてくれたりすると、やはりリアクションがあることをありがたく感じます。先生がアバターであることに学生が好意的であるということは、その逆もまた同じだったということを感じましたね。

稲見--今思えばインタラクションの研究者としては、コロナ禍のリモート授業は“壮大な社会実験”だったという気がしています。要は学生も含めて実験できる大学という環境で、リモート授業や情報技術の沢山の課題に気づけたんですよね。ここでうまくいったシステムはどんどん世の中にサービスとして出してもいいんじゃないかと。

教育機関はある意味、「それをやったらまずいでしょう」という自主規制やルールの枠にとらわれない「レギュラトリー・サンドボックス」であるべきだと思うのです。だからこそフィジカルでも、サイバー空間でも、ある程度規制を緩めて実験してみるのがいい。その空気を吸いながら育った学生は、多分社会に出て新しい課題を発見するでしょうし、それが遠からず企業とのコラボの成功にも繋がる気がします。

入江--新たな技術は、使い方次第で人類を幸福にも不幸にもしうる可能性があると思うんです。そういう問題意識は常に感じていらっしゃると思いますが、稲見先生は研究者として「未来をディストピアにしない」ために、どのようなことを心がけていらっしゃいますか?

稲見--我々が研究していくと必ず倫理の壁にぶつかりますよね。「倫理はグローバルかつ不変のもの」と唱えた倫理の研究者もいましたが、実は時代や地域で変化するのが実態なのではないかと考えています。その意味でも大学を「レギュラトリー・サンドボックス」として使うことが大切なんだと思います。そして常に自らに問うているのは、「その研究は楽しいか」「驚きはあるか」ということですね。私は自分の作ったものを体験してもらう時、カウンターの料理屋さんの気分でやるんですが、(相手は)本当にいい研究だと最初「お!」と驚いて、その後笑顔になるんです。ネガティブな使われ方をする可能性についてももちろん想定すべきでしょうが、まずはモチベーションがそこにあるかが重要ではないかと。ソフトウェアもバグ出しをやるためには世の中に晒さないと見えてこないように、倫理的、法的な部分も大学内の実験などで洗い出していくべきだと思います。

入江--なるほど。また私はコンピュータのテクノロジーが最大公約数的なものに集約されていく過程で、どんどん個性が失われてしまうのではないかと懸念もしているのですが…。

稲見--個性に関しては普段、「料理に学べ」と言っていますね。寿司や和食は日本の風土で育まれた料理ですが、世界中に進出し、支持を得ていますよね。かつてはウォークマンやゲーム機がそうだったように、世界を席巻するものには多様な価値があり、日本の食もまさにそうだと思うのです。モノづくりも同じで、ローカルな文化の中で磨かれて、結果として世界に通用する独創的なアイデアこそがイノベーションを起こせる。だからこそイノベーションは料理に近いのです。

そういう意味で、我々はおいしい料理の元となる素材をつくりましょうと呼びかけているのですね。風土や地域性などに合った素材を用意し、旬を大切にした料理として生み出された寿司のように、東京から世界に進出できる技術を生み出せるかもしれない。日本人の研究者としては「ここから生まれたよね」と後世に語り継がれる研究を目指したいと思います。

入江--新しい感覚をありがとうございます。私も日本発の個性のある研究成果を世に送り出すべく頑張っていきたいと思います。

(取材日、対談日:2021年4月9日)

1 稲見自在化身体プロジェクト:人と機械が一体となり自在に行動する「自在化技術」の開発と、「自在化身体」がもたらす認知心理や神経機構の解析をテーマにした研究プロジェクト。科学技術振興機構が戦略的創造研究推進事業の一環として推進するもので、期間は2017年10月から2023年3月までの5年間。

https://www/jst.go.jp/erato/inami/

2 MetaLimbs:東京大学と慶應義塾大学が共同で開発した「人の腕を増やせる」システム。2017年に開催されたCGの国際会議「SIGRAPH(シーグラフ)」で最優秀デモ賞を受賞するなど大きな反響を呼んだ。

3 Fusion:MetaLimbsの2本の腕を別人が操るシステムのこと。操作者が装着者と共同作業したり、操作者が装着者に動作を教えたりできることを確認した。

4 エクゾスケルトン(Exoskeleton):人工筋肉などを人体に装着することで身体の動きをサポートする外骨格型装置。パワーアシストスーツ、強化スーツなどとも呼ばれる。

5 けん玉できた!VR:5分間程度のVRトレーニングによって、今まで成功したことのない技の習得を支援するけん玉トレーニングシステム。体験者の約96.4%が短期間で技を習得できた。

6 ヤムチャ視点:特にバトルやスポーツの世界で、激しい攻防に動体視力が追い付かず「速すぎて見えない」ことを表現する言葉。鳥山明の漫画『ドラゴンボール』の登場人物ヤムチャが由来。

7 舘 暲(たち すすむ)教授:東京大学名誉教授、日本バーチャルリアリティ学会初代会長。1980年に世界で初めてテレイグジスタンスの概念を提唱した。盲導犬ロボットや再帰性投影技術、触原色、裸眼立体VRなどの独創的な研究で知られる。

8 テレイグジスタンス:舘暲が提唱した概念で、遠隔地にある物があたかも近くにあるかのように感じながら、リアルタイムで操作できる環境を構築する技術のこと。人間が行くことが困難な場所での危険な作業も可能になると期待されている。

9 Society5.0:政府が提唱する超スマート社会のこと。IoTによりサイバー空間とフィジカル空間を連携し、すべての物や情報、人を繋ぐと共に、AI等の活用により量と質の全体最適をはかることが可能になる。

10 ブレイン・マシン・インタフェース:脳と機械を繋いで脳波などの検出あるいは脳への刺激などの手法により、脳とコンピュータなどとのインタフェースをとる機器の総称。

11 Kinect:ジェスチャーや音声認識によってコンピュータを操作するデバイス。キャッチコピーは「カラダまるごとコントローラー」。

12 アラン・ケイ(Alan Curtis Kay):アメリカの計算機科学者であり、教育家、ジャズ演奏家。オブジェクト指向プログラミングとユーザインタフェース設計に関する初期の功績で知られ、パーソナルコンピュータの父とも言われる。

13 Link Trainer:アメリカの発明家エドウィン・アルバート・リンクが開発した一連のフライトシミュレータ製品。1929年にリンクトレーナーの基となる技術を開発。第二次世界大戦参戦国のほぼ全てのパイロットが訓練に使用したことでも知られる。

14 IVRC:1993年から続く、学生を中心としたチームでインタラクティブ作品を企画・制作するチャレンジのこと。稲見教授は実行委員長を務める。

15 MagniFinger:指先に付けて使う顕微鏡デバイス。ユーザーは10μm単位の細かな作業ができるため、顕微鏡で見ながらインタラクティブに対象物をスライドさせることができる。

16 レギュラトリー・サンドボックス:規制やルールの枠にとらわれることなく、新技術などの実証実験を行える制度。2015年にイギリスが金融分野でサンドボックス制度を公表したのが始まりで、日本では2018年に企業の実証実験に関わる規制を凍結する「プロジェクト型サンドボックス制度」が導入された。

Copyright © 2019 Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo