-

- ■産学連携

- 国際交流

- ダイバーシティ

- 情報理工学の創造的展開プロジェクト

- 受賞・表彰

視覚や聴覚などの感覚を人工的に生成したり、あたかも自分の手のように動かせる義手を実現できれば、障害者が失った機能を取り戻せる。鈴木講師は『神経インタフェース』と呼ぶ技術を駆使して、このような夢の実現を目指している。この研究を深掘りしていくと、脳機能の解明にも結びつく。「仮に、はじめは義手をうまく操ることができなくても、だんだんとそれを上手に操れるように脳そのものが組み換わっていくと予想されています。脳の持つ柔軟な性質(可塑性)によるものですが、その性質を追究することによって脳の機能に迫ることができる」というのだ。神経インタフェースシステムを完成させるには、脳科学の知識が不可欠。鈴木講師はこの2つの研究を両輪に、真に人に役に立つ仕事をしたいと、満渕邦彦教授と共同で研究を進めている。

|

| ※画面をクリックして拡大画像をご覧下さい |

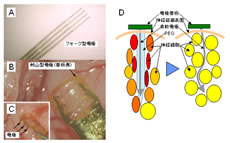

まず、神経インタフェースシステムとはどんなイメージなのかを捉えておこう。ひと口で表現すると、生体の神経系と外部機器を神経電極で直接接続して情報をやり取りするシステム。神経電極を介して生体の感覚神経に信号を入れると、視覚などの感覚を生じさせることができ、逆に運動神経の情報を利用すると、義手を自分の手のように動かせるようになる。まさに夢の技術である。実現に向けて解決すべき課題は2つある。神経電極で神経系と外部機器をいかにうまくつなぐか、そして、神経系で捉えた信号が何を意味しているかを探り、また神経信号経路の途中で情報を入力して、欲しい感覚を生成できるようにするかだ。鈴木講師が特に力を入れているのは、情報の入出力を担う神経電極の研究である。

|

| ※画面をクリックして拡大画像をご覧下さい |

神経系からの情報を捉えるのに、①皮膚の表面に電極を置く、②切開して電極を神経組織に直接刺すなどして埋め込む、③あるいは神経組織に貼りつけるなどの方法がある。「できれば手術しないで皮膚の表面から信号を取る方法が望ましいのですが、この方法ではリアルな触覚を生じさせたり、義手を自在に動かしたりするのに十分な情報量が得られない」。そのために、鈴木講師は神経組織に埋め込んだり、貼りつけるタイプの電極を研究している。特に脳の場合には、貼り付けるタイプの電極が現時点で最も現実的な手法であると考えている。また、現在、神経インタフェースの研究は、脳の神経から直接情報を取るアプローチが主流だが、鈴木講師は末梢神経も接続の対象として重要と捉えている。研究の流れから見れば少数派ながら、「脳を手術するのに比べて、切断された腕を切開するほうが障壁が低く実現もしやすい。また、計測された神経信号の解釈もより簡単」というのが理由だ。実際、末梢神経を対象とした触覚生成や義手制御の研究も進めている。

これまでにさまざまな神経電極を開発している。得意分野の技術・ノウハウを融合する一環として、東大生産技術研究所(知能機械情報学専攻兼担)の竹内昌治准教授とは7年近くにわたって共同で開発を進めてきた。一例として、基板だけでなく、電極針自体にも柔軟な材料を用いた剣山型電極がある。生体適合性の良い透明な高分子(パリレン)をフィルム状にしたあと、電極針部分を折り曲げることで剣山構造にするのだ。これを発展させて、糸のように細くした電極のアイデアも打ち出した。微小な流路を備えた次世代の神経電極も開発している。流路構造を応用して、末梢神経の再生能力を利用する神経再生型電極へと発展させた。

一方、義手にはモノを触わったときの触覚が大事なのは言うまでもないが、指や手首などがいま、どのくらいの角度で曲がっているのかをきちんとフィードバックすることも重要である。この観点から、触覚のみならず、関節角度感覚を提示する研究にも目を向けている。

鈴木講師の研究を強力に後押しするプロジェクトがスタートした。2008年度から5年計画で始まった文部科学省の「脳科学研究戦略推進プログラム」だ。この中で、ATR、阪大、慶大、生理学研究所、島津製作所、東大の共同研究チームがBMI(ブレイン・マシン・インタフェース)の統合的研究開発を行う。メンバーに加わった鈴木講師は、末梢神経用ではなく、脳の表面に貼りつける皮質脳波電極(ECoG電極)の開発を担う。これによって義手を操るための情報を得ることを目指す。人間の脳のしわの中に留置できるような、長寿命で安全性の高い電極の開発が目標である。その一方で、刺す方式と貼りつける方式を組み合わせて、多点情報を高精度で捉える機能一体型電極も視野に入れている。5年計画の同プログラムによって、神経電極の実用化へ弾みをつける考えだ。

「脳は、体や環境に応じてどんどん変化していくんです。そういう脳の機能を探ることは、サイエンスとしてもとても興味がありますね」。子どもから大人に成長しても、脳はうまくその変化に対応している。もしも脳の一部が損傷を受けても、生き残った神経回路がつなぎ合わされて、機能を回復させたりすることがある。これは脳の可塑性が関与しているという。そこで、最初は義手を完全に操ることができなくても、つないでみると、可塑性によって脳が義手をよりうまく制御できるようになる可能性がある。そこから次世代の神経電極や義手開発に結びつく有力なヒントが得られるほか、柔軟な脳の機能を解明する糸口にもなるとみているのだ。

「脳は、体や環境に応じてどんどん変化していくんです。そういう脳の機能を探ることは、サイエンスとしてもとても興味がありますね」。子どもから大人に成長しても、脳はうまくその変化に対応している。もしも脳の一部が損傷を受けても、生き残った神経回路がつなぎ合わされて、機能を回復させたりすることがある。これは脳の可塑性が関与しているという。そこで、最初は義手を完全に操ることができなくても、つないでみると、可塑性によって脳が義手をよりうまく制御できるようになる可能性がある。そこから次世代の神経電極や義手開発に結びつく有力なヒントが得られるほか、柔軟な脳の機能を解明する糸口にもなるとみているのだ。

鈴木講師が神経インタフェース研究をテーマに掲げてほぼ14年が経った。東大計数工学専攻の修士のとき、バーチャルリアリティ(VR)の研究と出合う。実際には、生体への興味が大きくなり、VRよりも一段階生体側での情報入出力を図る神経インタフェース研究へと進む。そしていま、新しい脳プロジェクトが動き出し、臨床応用へのチャンスも得た。「もうすぐ40代。だから、できるだけ早く実用化できるメドをつけたい」との想いをぶつける。脳科学、医学、工学、情報、システムといった、これまでに築いた多分野の人脈とコラボレーションしながら、役に立つ技術を早期に提供したいという。この研究姿勢は、まったくブレをみせない。生体系と機械系の融合によって新しい医療を創り出せるとの信念があるからだ。

Copyright © 2019 Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo