|

創造情報学専攻の平木敬教授と国立天文台理論研究部の牧野淳一郎教授らの研究グループは、電力効率世界一のスーパーコンピュータシステム「GRAPE−DR」を共同開発した。これまでの世界最高速スパコンである米Cray社「XT6」システムの約3倍の電力あたり性能を達成し、Top1になったことが明らかになった。スパコンでは性能向上に伴う消費電力の増加が大きな課題となっているが、次々世代スパコンの超低消費電力化で日本の研究グループが世界をリードする技術を確立したことになる。平木教授は「GRAPE−DRにはまだ性能向上の余地があり、今年度中にさらに50%程度の電力あたり性能向上を目指し、次々世代スパコン開発に生かしたい」と話している。

|

| GRAPE-DRシステム (写真撮影:三浦健司) |

GRAPE−DRが電力あたりで世界一の性能を実現したことが明らかになったのは、2010年6月の「Little Green 500 List」のトップにリストアップされたことによる。測定に用いたシステムは、GRAPE−DRシステム全体のうちの64ノードで、1ノードはGRAPE−DRボード1枚、インテル製Core i7−920CPU、ASUS製マザーボード、18GB DDR3メモリー、×4DDRインフィニバンドネットワークで構成している。GRAPE−DRボード以外は一般市販品を使用しているのも特徴だ。

|

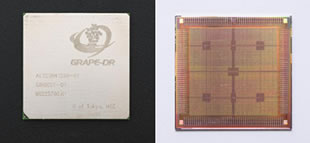

| GRAPE-DRプロセッサーチップ (写真撮影:三浦健司) |

GRAPE−DRボードを使用せず、インテル製のCPUだけを使った場合、HPLベンチマーク(スパコンの多様な性能評価法として普及しているベンチマーク)の性能は、2.2Tフロップス(Tフロップスは1秒に1兆回の演算をする速度)となり、消費電力あたりの性能は150Mフロップス/W(1ワットあたり1億5000万回の演算)程度。

一方、GRAPE−DRを使うことにより、同じ台数のシステムで性能を10倍以上の23.4Tフロップスまで向上し、電力あたりの性能も5倍以上の815Mフロップス/Wに引き上げることができた。この電力あたりの性能は、HPLベンチマークでの測定結果として世界最高で、これまで世界最高であったIBMのCELLを用いたスパコンを抜き、世界一となった。

|

| 今回使用したGRAPE-DR 4プロセッサーボード (写真撮影:三浦健司) |

スパコンは1年から1年半で2倍というハイペースの性能向上競争が展開されている。このままのペースで推移すると、数年後には計算機本体の費用と、運転経費である電気代が逆転すると予想されている。これを回避するには、計算機の電力あたり性能の向上が最重要課題としてクローズアップされている。

Green 500は、次々世代スパコンではエネルギー効率が最重要との見地から2005年から始まったプロジェクトで、バージニア工科大学のFeng教授を中心とするグループが2007年11月から年2回発表している。2009年11月からLittle Green 500 Listとして上位500(Top500)にランク入りできる性能を持つシステムについて、HPLベンチマークでの電力あたりの性能を順位付けしており、世界最高の電力あたり性能を実現した今回の東大・国立天文台グループのスパコンが、今年6月の同リストのTop1にリストされた。

|