教育コース生 栗原一貴

平成15年度は、主として以下の活動を行った。

- 戦略ソフトウェア主催集中講義の聴講

- 戦略ソフトウェアの企画および開発、マイクロソフト主催コンテストにおける受賞

- 東京都国立市教育委員会公募への挑戦

- 北海道大学工学部寄附講座でのIT研修会への参加(2回)

- Microsoft Research Asiaでのインターンシップ活動

以下に順に各活動について報告する。

夏季に行われた戦略ソフトウェア主催集中講義、「Windows Internals」および「Java技術の最新動向」を聴講した。各1週間のプログラムであり、マイクロソフトおよびSUNの一流研究者たちが、WindowsおよびJavaの最新技術および研究動向を基礎から高度な応用まで幅広く講義した。

私はティーチングアシスタントとして講師の方々を補佐するとともに、懇親会において講師たちと積極的に議論し、また「ことだま」を売り込んだ。後のMicrosoft

Research Asiaへのインターンシップのチャンスを、この交流でつかむことができた。

|

|

|

2.戦略ソフトウェアの企画および開発、

マイクロソフト主催コンテストにおける受賞 |

|

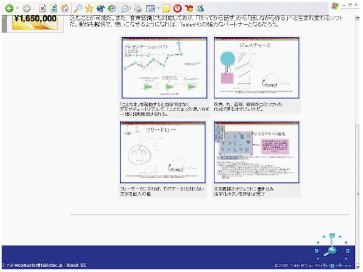

昨年度に引き続き、プレゼンテーションツール「ことだま」の開発を行った。マイクロソフト主催タブレットPCソフトウェアコンテストに応募し、その後操作チュートリアルの作成や使い勝手の向上を図るため細かい機能の追加などを行った。5月にマイクロソフトから発表があり、「ことだま」はコンテストにおいて金賞なしの銀賞を受賞した。これはアイディアの新規性とプログラムの完成度が評価されたものであり、戦略ソフトウェア創造人材養成プログラムの成果として、また私自身の努力と学習の成果として認識されるべきものと考えられる。

以下に記事サイトのスナップショットを数枚示す。

「ことだま」の開発は現在も進行している。コンテスト受賞後再び各分野の専門家を訪れ現状の問題点や改善点の指摘を受けた。今後もそれらをもとによりよいツールを目指していく。

| 意見を求めた方々: |

| 東京大学大学院情報理工学系研究科電子情報学専攻 西田教授 |

| |

― 「ことだま」のグループディスカッション支援ツールへの方向性について |

| 東京大学大学院情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻 五十嵐講師 |

| |

― 「ことだま」のユーザインタフェース研究としての位置づけについて |

| 東京大学大学院情報理工学系研究科数理情報学専攻 嵯峨山教授 |

| |

― 「ことだま」と音声認識、ペン字認識の組み合わせ技術について |

| 東京大学教育学部 佐々木教授 |

| |

― 心理学的な「よいプレゼンテーション」の定義と実験手法について |

2003年7月に東京都国立市は新しい試みとして教育委員を一般公募すると発表した。趣旨は以下の通りである。

教育を取り巻く環境は、国際化、高度情報化、核家族化や少子高齢化などの社会変化により、ますます多様化、複雑化しています。さらに、地方分権の進展により教育委員会の持つ裁量の範囲も拡大し、その果たすべき役割や責任もますます増大しています。

このような中で、市では地域における様々な個性を大切にした国立にふさわしい教育の実現に向け努力しているところでありますが、より実効性を高めるためには、多様な意見や考え方を議論できる場として教育委員会を一層活性化することが重要であると考えます。このため、教育委員には地域の実情や教育の現状に通じる人材ばかりではなく、広い視野から教育について考えることのできる熱意ある人が活躍されることを期待し、広く人材を集めるものであります。(国立市の公募資料より抜粋)

私は日本の情報教育の発展に対して熱意があり、なんらかの貢献がしたいという動機がある。現場での活動として、過去に東京大学教養学部必修科目情報処理においてティーチングアシスタントを行っており、情報メディアを駆使した新しい情報教育のための教材作りの研究活動に携わってきた。また、情報教育はまだまだ未熟な分野であり、戦略ソフトウェア創造にふさわしい対象問題が豊富にあるというのが私の認識である。今回の国立市の教育委員公募を受けて、これはまさに私に適した社会貢献であると感じ、応募するに至った。結果は落選であったが、情報教育に対する私自身の立場を明確にするとともに、課題論文執筆時の調査を通じて現代情報教育の抱える問題点と実状を学ぶことができ、その意義は大きかった。

|

|

|

4.北海道大学工学部寄附講座でのIT研修会への参加(2回) |

|

東京大学工学部教育プロジェクト室大場善次郎教授の主催する、北海道大学工学部寄附講座において9月、3月に行われた研修会合宿「ITSスクール」に参加した。各1週間の日程で、毎日1テーマずつ、企業の第一線で活躍している方を講師に招き、講義と演習を行った。IT技術の最前線を現場の技術者から学ぶことは、現状の技術の推移を捕らえ、また問題点を把握し、新規性のあるソフトウェア開発のためのアイディア発掘に大変有意義であった。また、第2回である2004年3月の会合では、私自身も「Microsoft

Research Asia 中国体験記」と称し、海外インターンシップの経験談を披露した。

2003年夏、2004年春の会合のプログラムは以下の通りである。

| 2003年夏: |

| ・7月28日、生産管理システム(新日鐵室蘭製鉄所) |

|

製造プロセス概要、電気制御情報技術、工場見学

品質データ管理システムに関するディスカッション |

| ・7月29日、プロジェクトマネジメント(日本IBM) |

| |

PM概論、PM適性自己チェックリスト

プロジェクトマネジメントの実践 |

| ・7月30日、 XMLデータベース(メディアフュージョン) |

| |

XML DB概論と動向

演習 |

| ・7月31日、CRM(日本システムディベロップメント) |

| |

CRMのフレームワーク、顧客ロイヤリティの分析

CRMソリューション提案演習 |

| ・8月1日、総括&技術交流会(各自発表) |

| 2004年春: |

| ・3月1日、ストレージテクノロジー (日立IA) |

|

ストレージ基礎知識

ストレージ動向と日立の位置付け

SANRISEハードウェア構成・内部動作解説

SANRISEソフトウェアとソリューション解説

SANRISE9900V NASブレード(E-NAS)解説・iSCSI解説

JP1/HiCommand機能概説

実機演習 |

| ・3月2日、プレゼンテーショントレーニング (富士通 コンサルティング事業本部 廣本寿夫氏) |

| |

講義

実践トレーニング

※栗原一貴特別プレゼンテーション「Microsoft Research Asia 中国体験記」 |

| ・3月3日、グリッドコンピューティング |

| |

| 講義 |

|

グリッド概要 |

| |

技術動向 |

| |

グリッドミドルウェア |

| |

GlobusToolkit, UICORE, Condor, Ninf, MPICH |

| |

その他 |

| |

|

| 実習 |

| |

GlobusToolkitによるグリッド環境構築 |

| |

グリッドサービスの実装 |

| |

Condorの利用 |

|

| ・3月4日、IPv6 (新日鉄ソリューションズ) |

| |

IPv6の基礎および最新動向についての講義

実際にIPv6のシステムを構築する演習。

FreeBSDのインストールからDNS、ウェブサーバ構築まで。

|

・3月5日、システムアーキテクチャ

(マイクロソフト株式会社 デベロッパーマーケティング本部 Software Architect 萩原 正義氏) |

| |

アーキテクチャの原則

システム分析と設計の原則

フレームワークアーキテクチャの基本

フレームワークアーキテクチャの原則

パラダイムの組み合わせ

その他のパラダイム

ソフトウェア工学の発展の状況

修了テスト |

|

|

|

5.Microsoft Research Asiaでのインターンシップ活動 |

|

2003年10月から2004年1月まで、中華人民共和国の北京に位置するマイクロソフトの研究機関:Microsoft

Research Asia(上記写真参照)に出向し、技術研修および研究開発を行った。研究内容は現在執筆中の論文以外公開が禁じられているので、ここではインターンシップ活動の概要を報告する。

Microsoft Research Asiaはマイクロソフト社の研究機関であり、北京の北西部中関村に位置する。研究者200人、学生300人と言われており、巨大な組織である。私は学生(Visiting

Student)として派遣された。学生は宿舎と食事を支給され、また給与も支払われる代わりに、研究成果の権利をマイクロソフトに譲渡する。普通の企業のインターンシップとは違い、周囲には同じ研究グループに属するたくさんの学生と指導者である少人数の研究者がおり、大学の研究室を彷彿とさせる。

研究グループにはWireless、Visual Computing、Tablet PC関連などがあり、それぞれ小さなサブグループを持っている。私はVisual

ComputingグループのサブグループであるRapid Prototypingグループに属していた。指導者はDavid Vronay氏であり、彼はWindowsのユーザインタフェースのデザインやマルチメディアオーサリングツールの開発などを行っている。チームにはデザイナーやプログラマの学生が混在しており、大学では得にくい共同作業の経験を得ることができた。私の仕事は、David氏がデザインした新しいユーザインタフェース概念を実装することだった。ロボティクスの研究を以前行っていた私は、ロボティクス分野の技術を他の分野に生かせないかと常々考えていたが、それによく合致するテーマであったので幸運だった。

約3ヶ月の滞在を経て、あらかじめ目標として掲げていた以下の項目がすべて達成されたので、大変有意義な日々であったといえる。

- 英語と中国語によるコミュニケーション能力の向上

- 大学では得られない「企業のやりかた」に触れる

- ソフトウェアのグループ開発のノウハウを学ぶ

- ユーザインタフェース分野の研究に慣れる

- 研究を行い、論文を書く

- マイクロソフトの人や学生と人脈を築く

このインターンシップによって中華人民共和国の発展の勢いと、学生たちの向上心の強さに驚かされ、私自身にも大きな刺激となった。

|