|TOP|お知らせ|ごあいさつ|募集要項|カリキュラム|教官リスト|設備|参加学生紹介|イベント・レポート|ソフトウェア|

教育コース生 栗原一貴 平成14年度は、9月に本プログラム教育コースの選抜試験を受験し、選抜された後の半年間の活動であった。主だった活動は、以下の通りである。

以下に順に各活動について報告する。

本項目は教育コース生の主な仕事である。教育コース選抜時、私は開発すべき戦略ソフトウェアを予め決定していなかった。それは、「課程研究等で開発しているソフトウェアを戦略ソフトウェアとして洗練する」という手法では得られない、さらに独創的で柔軟なアイディアの創出を目指したからである。その結果、教育コースに従事してから10月、11月の約2ヶ月の間は、新規アイディアの企画、発表および将来性、実現性等の討論が主な仕事であった。企画が打ち切られたものも含めて、議論に上った主なソフトウェアアイディアは以下のものである。

これらのうち、プレゼンテーション総合支援ソフト「ことだま」が開発の対象として現実性を帯びてきたので、更なる企画、仕様の検討、プロトタイプ版への開発へと進むことへとなった。

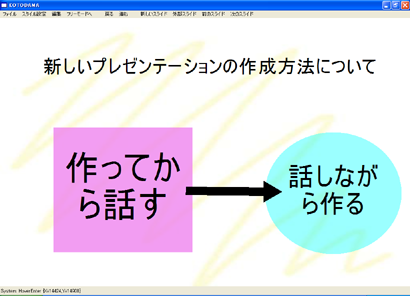

開発環境、詳細な仕様と将来性などを検討し、プロトタイプ版の開発を開始した(12月、1月、2月)。折りよくマイクロソフト社のタブレットPCソフトウェアコンテストが開催中であり、2月末日が締め切りとなっていたのでそれに合わせプロトタイプ版を完成させ、デモビデオを撮影し、応募した。3月は細々とした仕様変更と機能実装を行った。 「ことだま」の最新情報は、サポートサイトを参照のこと。 マイクロソフトタブレットPCソフトウェアコンテストについては、当該ページを参照のこと。 現在、マイクロソフトのコンテスト結果発表を待ちつつ、よりよいソフトウェアにするべく、企画と開発を続けている。 「ことだま」は、新しいコンセプトのプレゼンテーション支援ツールである。従来のプレゼンテーションツールとの大きな違いは、資料作成時と資料提示時の区別をしない点にある。プレゼンテーションには資料作成と資料提示の二つの側面があるが、従来ツールは資料提示機能を重んずるあまり、資料作成時ユーザに多くの負担を強いてきた。それは、

といった点である。 一方、我々はあるアイディアを他人に伝えるとき、紙と鉛筆を用いて説明を試みることがよくある。言葉で伝えながらその説明図などを描いて提示することで、理解を早めることが出来る。しかし、そのようにして作られた説明資料は、再利用されることがほとんどない。改まった発表に転用することを考えた場合、再びその資料を基に、プレゼンテーションツールを用いて資料の作り直しを行わなければならない。 「ことだま」は、主にタブレットPCやタブレット液晶ディスプレイを対象に、 ペン入力・手書き文字認識・音声認識を用いることで、キーボードを用いずに、

等を実現した。つまり、従来型の「作ってから話す」スタイルから「話しながら作る」スタイルへと、プレゼンテーションの新しい可能性を拓くものである。 以下に本ソフトウェアの動作場面の画像を一枚提示するが、本ソフトウェアの実演風景や機能についての説明は、非常に動的かつマルチモーダルなものであるため、写真画像での説明が困難である。ぜひともデモビデオを参照されたい。

10月29日:(発表資料) 分散人工知能のアイディアと仕組みをまとめた。 11月11日:(発表資料) 分散解決型人工知能の仮想完成品デモを行い、具体的なイメージを示した。 11月14日:(発表資料) 辻井先生に会い、分散解決型人工知能について相談した。 11月25日:(発表資料) 辻井先生、西田先生に会い、相談した事柄を発表した。 12月5日:(発表資料) プレゼンテーション総合支援ソフトの仕様を細かくまとめた。実装法と関連研究・ソフトウェアを調査した。 12月24日:(発表資料) 五十嵐先生に会い、関連研究と問題点などを聞いた。関連研究は少ないらしく、狙いどころであるという見解で合意した。 1月7日:(発表資料) タブレットPCを導入し、Linuxでのタブレットアプリケーション開発、Windowsでの開発環境などを調査した。 1月20日:(発表資料) プレゼンテーション総合支援ソフトの方向性を改めて整理した。 2月3日:(発表資料) マイクロソフトコンテストに向けてプロトタイプ版を開発中である様子を発表した。 2月17日:(資料なし) 引き続きコンテスト版を開発中である様子を発表した。 3月3日:(資料なし) コンテストに応募したことの報告と、完成したプロトタイプ版のデモを行った。

戦略ソフトウェアの企画および開発に当たり、以下に挙げる諸研究室を訪問し、企画段階の戦略ソフトウェアに関する専門的な知見を先生方からアドバイスしていただいた。主に研究会・セミナーでのゲスト講演という形で、戦略ソフトウェア創造人材養成プログラムの活動を広く知らしめるとともに、今後の戦略ソフトウェア開発の相談役をお願いした。

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||