|TOP|お知らせ|ごあいさつ|募集要項|カリキュラム|教官リスト|設備|参加学生紹介|イベント・レポート|ソフトウェア|

東京大学大学院情報理工学系研究科

本報告書では、平成14 年11 月より開始した戦略ソフトウェア人材育成コースについて、そのねらいおよびソフトウェアの概略、進捗、今後の予定について述べる。

大学の学部生のころより、私はインターネットにおける経路制御に関する研究に従事しており、その一方でインターネットの実運用に携わってきた。その運用において、最近顕著になっているのが、ファイル交換ソフトウェアに関するトラフィックの増加である。以前のインターネットにおけるトラフィックのほとんどはhttp(web)であったが、ファイル交換ソフトウェアの普及は、この流れを変えてしまった。現在、国内のインターネットに関するトラフィックはほとんどがファイル交換によるものである。このファイル交換ソフトウェアは、原則としてサーバを経由することがないため従来のClient Sever Model ではなく、Peer to Peer Model(P2P Model)とも呼ばれ、これからのインターネットにおいて主流を占めるとまでいわれている。

今後のインターネットを考える上でP2P は重要になってくるが、ここではその問題点をあげる。P2P の問題点は、一言で言えば、ポリシーというものが存在せず、フラットな構成にある。たとえば、ファイル交換ソフトウェアで自分の好きなファイルをダウンロードできてしまうというのは、どのユーザーがどのコンテンツにアクセスできるというポリシーが存在しない、もしくは誰でもアクセスできるというフラットなポリシーのみである。これは、一般ユーザーレベルにいては、問題があるとすれば、著作権の侵害であるが、さらに企業レベルで利用するとなれば、フリーアクセスにした場合、機密情報も漏洩しかねない。すなわち、P2P を企業などより多くの組織で利用する場合、現時点のフラットなネットワークでは難しいといえる。

そこで、戦略ソフトとして、ポリシーに基づくサービス交換アーキテクチャーを実現するソフトウェアを設計・実装する。実際のソフトウェアの概略については、次章で述べる。

ここでは、前章において述べたポリシーに基づくサービス交換アーキテクチャーについて述べたが、本章ではこの簡単な設計について述べる。本ソフトウェアは、大きく分けて以下の3 つのパートから構成される。

1.のpeering は、一言でいうと、特定の相手とサービス交換セッションを確立することであり、インターネットにおける代表的な経路制御プロトコルであるBGP(Border Gateway Protocol)とその挙動は基本的に同じである。ただし、BGP の場合の識別子は、AS 番号であるが、本ソフトウェアでは、AS 番号のかわりに各ノードがもつ固有の識別子であるnode-id をもとに、peer を確立する。2.のポリシー交換は、1.で確立したpeer に対してどのようなサービスを提供するかを定義する。3.ダウンロードは、ファイルを分割してダウンロードする機能をさす。

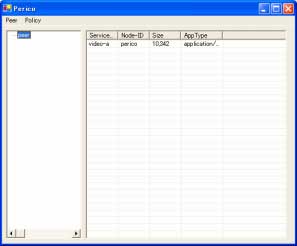

進行状況であるが、11 月から2 月まで基本設計についての議論をおこない、3 月から実装を開始した。現在は、1.のpeering

部分が完成し、ポリシー交換の部分の実装を行っている。 今後の予定であるが、近日中に実装を完成させるとともに、実験環境において本ソフトウェアの有効性の検証および問題点の洗い出し、実際のソフトウェアの配布を予定している。

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||