東京大学 大学院情報理工学系研究科 知能機械情報学専攻 教授

神奈川県立産業技術総合研究所 人工細胞膜システムグループ グループリーダー

略歴

2000年 東京大学大学院工学系研究科機械情報工学専攻博士課程修了

2001年9月―2003年4月 東京大学生産技術研究所講師

2003年5月―2014年3月 東京大学生産技術研究所助教授(07年4月、准教授)

2014年4月―2021年3月 東京大学生産技術研究所教授

2019年4月―現在 東京大学大学院情報理工学系研究科知能機械情報学専攻教授

2021年4月―現在 東京大学生産技術研究所特任教授(学内クロスアポイントメント)

ほかに、ハーバード大学化学科客員研究員、生産技術研究所バイオナノ融合プロセス連携研究センター センター長、JST-ERATO竹内バイオ融合プロジェクト研究総括、生産技術研究所統合バイオメディカルシステム国際研究センター センター長などを歴任。

専門はバイオハイブリッドデバイス、培養肉、ボトムアップ組織工学、ナノバイオテクノロジー、マイクロ流体デバイス、MEMS。マイクロナノデバイス技術を異分野へ応用することで、新しい研究分野や産業を創出することを目指す。

生物と機械を融合すると聞くとまるでSFの話だが、竹内昌治教授の研究室では、筋肉で動くロボットや、牛の細胞を使った培養肉がすでに現実のものになっている。「Think Hybrid!」を合言葉に、工学系だけでなく異分野の研究者や学生たちも交え、マイクロナノデバイス技術を異分野へ応用し、新しいものづくりの可能性をひらくバイオハイブリッドロボティクスとはどんな研究なのか。研究室の環境づくりから将来像、社会的な影響に至るまでお話を伺った。

(監修:江崎浩、取材・構成:近代科学社編集チーム)

Q.最初に、竹内先生のご研究について教えてください

竹内——私の研究室では「バイオハイブリッドロボティクス」あるいは「バイオハイブリッドシステム」というものを研究していまして、70人くらいのメンバーがいます。「バイオハイブリッド」とは、生物と機械の融合という意味で、最終的にはバイオハイブリッドロボット、すなわち、生物と機械が融合しているロボットを作ろうとしています。

Q.生物と機械の融合とは、具体的にどのような利点がありますか?

竹内——今まで機械工学の分野で「ものづくり」をするというと、基本的にその対象は、鉄、プラスチック、半導体といった人工物でした。人工物にはいいところもたくさんありますが、限界もあります。例えば、生物は自己増殖や修復能、高効率な動作、高感度のセンシングといった機能をいとも簡単にやっていますし、脳や筋肉はものすごくエネルギー効率が高い。これをすべて人工物でやるのは大変です。そこで、生物が持っている特殊な機能を一部でもいいから頂いて、人工物と融合して、あたかも人工物の一部として機能するような生体材料ができると、ものづくりの幅がより広まってくるのではないか。これが、バイオハイブリッドの考え方です。

Q.生き物を積極的に取り入れる、ということですね

竹内——はい。例えば、生きた皮膚組織でヒューマノイドを覆えば、見た目を人間に近づけることができます。表面を細胞で覆うと、分子レベルで匂いを検知できるセンサーが作れます。筋肉で動かせば、筋肉特有の柔軟性のある動きを実現できます。筋肉に牛や豚から取った細胞を使えば、このロボットは食べられるわけです。だから、廃棄するときは食べて消費することもできるし、あるいは、土に還るエコな部品でできているとも言えます。また、生体素材なので、傷ついても自己修復ができる。このような点で、生物と機械のハイブリッドはこれまでのロボットと違う特性を持っていると言えます。

Q.自己修復できるということは、長く動くのでしょうか

竹内——長く動くためには、エネルギー供給が必須です。ヒトの体は、ご飯を食べてエネルギーを吸収して養分を体中に回しています。臓器がその役割を担っています。ロボットに同じことができる「臓器」を入れてあげれば、自ら養分を回してエネルギーを吸収できるかもしれない。例えば再生医療の技術を使って、iPS細胞からヒトの機能を発現するような臓器を作ってロボットの体の中に入れると、食事からエネルギー供給ができるようになる。つまりこのロボットはご飯を食べて長生きできるのではないかと思っています。もっと先には、ヒトに対して移植可能な臓器として作ることもできるわけで、ロボットがドナーになる時代が来るかもしれません。

Q.それはすごいですね。では、現段階ではどのようなものが実現していますか?

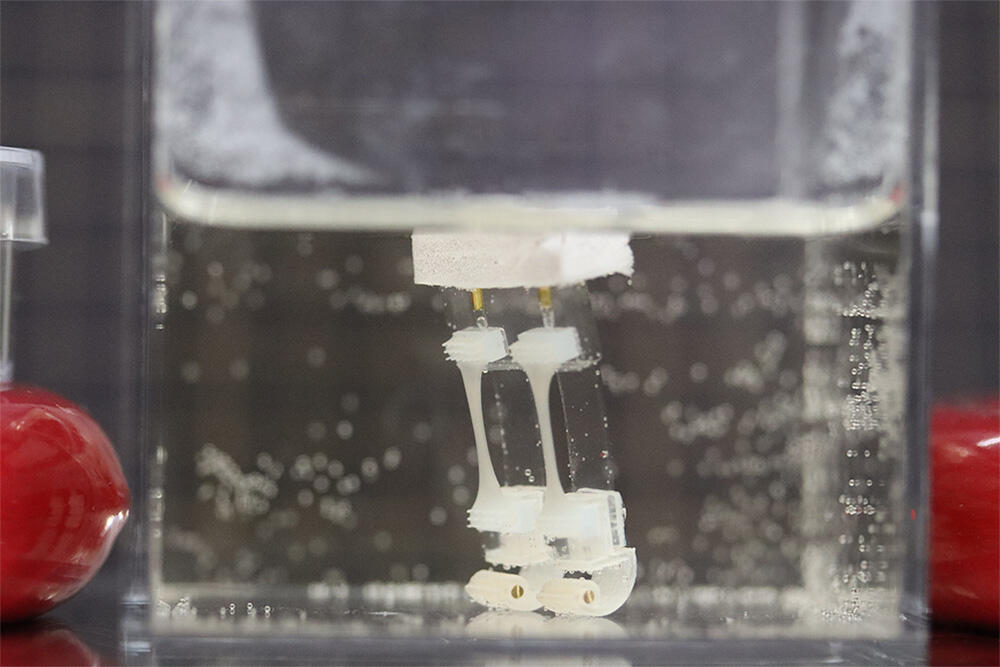

竹内——筋肉とロボットを融合した研究を進めています。筋肉の細胞をたくさん増やして筋組織を作り、それを3Dプリンターで作った指型の骨格につけて電気刺激を与えると、決められたところで筋肉が収縮します(図1)。筋肉を使った二足歩行ロボットも世界で初めて作りました(図2)。足の長さは数センチですが、筋組織を右足と左足に取り付けて、電気刺激を与えるとペンギンが歩くようによちよちと動きます。電気刺激の与え方を変えれば、ターンなどの動きを細かく制御できます。

図1 皮膚組織をつけた指型のロボット

図2 筋肉を使った二足歩行ロボット

Q.筋組織以外に使っている生体材料はありますか

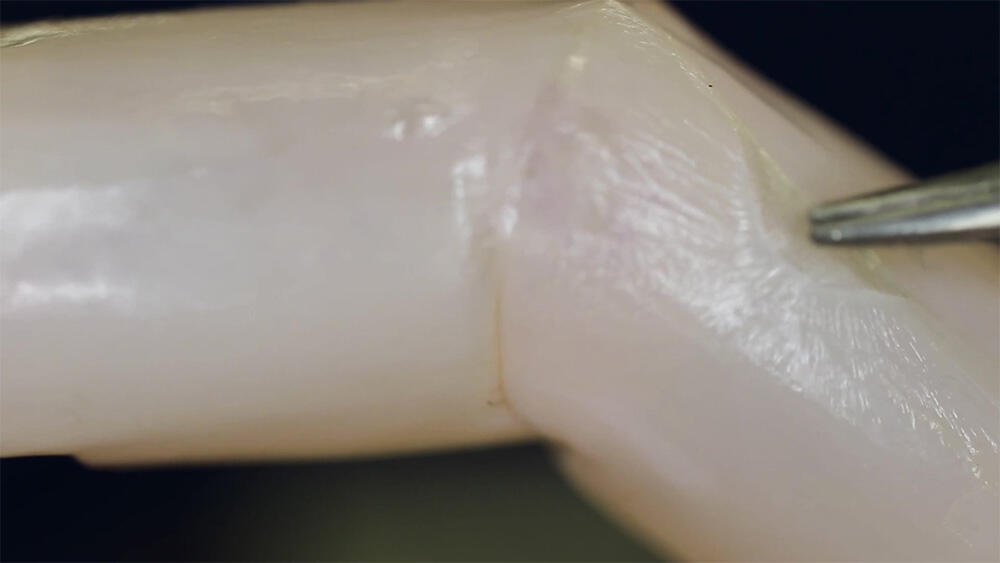

竹内——皮膚組織とロボットの融合もあります。先ほど指の骨格に筋肉を付けたと紹介しましたが、そこに皮膚組織を培養したところ、きれいに凸凹を覆うように、指の骨格に細胞が吸着しました(図3)。皮膚組織は基本的には表皮(ひょうひ)と真皮(しんぴ)から構成されていますが、この表皮はちゃんとバリア機能を持っていて水をはじきますし、真皮を保水・保湿してくれます。何よりも良いのは自己修復能があることです。傷をつけても、そこにパッチを貼ると周りある細胞が増殖を開始し、1週間くらいで傷口を修復してくれます。

図3 ロボット表面の皮膚組織の様子

Q.まさに生体材料の特長が活きていますね

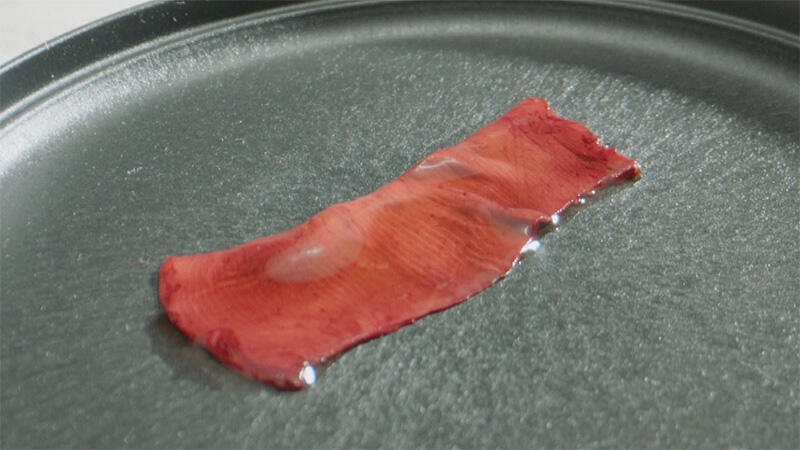

竹内——そうですね。筋組織を形成する技術を応用した培養肉の研究も行っています。牛や豚から細胞を取って培養し、3次元の筋組織を体外で作り出しています。将来的には牛や豚の命を奪わなくても食用肉を食べられることを目指しています。ただ今のところ、見た目はしゃぶしゃぶのお肉に似ているのですが、茹でたり焼いたりしても牛肉の味は一切しませんでした。牛肉の「味」というものは細胞培養でどうやって作ることができるのか、どこから牛肉の味が出てくるのか。さらなる課題が見つかってきたという状況です。

Q.生物と機械を融合して作られたロボットは、将来、どのような分野でどのように役立つと考えられますか

竹内——センサー、リアクター、アクチュエーター、プロセッサーの4つの方向性が考えられます。細胞は犬の鼻のように超高感度で、選択性の高いセンシング能力があるので、人工物よりずっと小さく安く高感度なセンサーが作れます。リアクターに関して言うと、体の中の反応は全て生物学的なリアクションでできているので、それらを再現できれば、たとえば薬を体内に入れた時に起こる薬効や毒性が分かります。動物実験をしなくてもヒトに対するリアクションが分かるので、大きなコストダウンになりますし、動物の命を奪わなくてもよいわけです。また、人間と同じようなリアクターをワンチップの中に作れるようになれば、そのチップを体内に入れて人工臓器にすることもできます。

Q.ロボットから移植用臓器を作る、というお話とも繋がりますね

竹内——簡単に体の中に入れられて、簡単に取り出せるという機能を持った臓器を作れば、カートリッジ型の移植片としても使えるんじゃないかということで、この分野はとても注目されていますね。3つ目のアクチュエーターとは、駆動素子です。人間で言えば筋肉、車で言えばエンジンやモーターにあたります。ロボットを筋肉で動かすと、人間と同じような柔らかい、効率のよい動きができるようになります。最後に、バイオハイブリッドプロセッサー。これはなかなか遠い未来なんですけれども、脳内の計算や学習、記憶の回路を、例えば神経細胞を培養したチップ上で再現することができれば、極めて高い効率で、並列計算ができるでしょう。このような研究はすでに神経工学という分野で行われていて、さらに発展してくるとエネルギー効率が非常に高い、電力を使わない知能もできるようになるのではないかと思います。

Q.今までのお話を伺うと、人間などの生物の機能を代替するという役割があるように感じます。こうした役割を担うバイオハイブリッドロボットは、果たして生物と同じ形になるのでしょうか。それとも全く違う形になるでしょうか

竹内——今は「どれだけ既存の生物に近づけるか」ということで研究しています。例えば、私たちは牛の培養肉でステーキを作る研究をしていますが、最先端の技術を使っても、できあがるものはまだ牛の筋肉からほど遠い(図4、5)。だから今のゴールは、本物そっくりなものをいかに作るかということです。もしもそれが30年後に達成できたら、今度はそこから血管を抜くとか、神経を抜くとか、いろいろな要素を抜いていったら、理想の肉ができるかもしれない。それはもう天然にはないものです。「肉を超えた肉」というのが、先のステージにあるのかもしれません。

図4 調理した培養肉

図5 培養肉の試食の様子

Q.では、生き物を扱う上で苦労されたこと、工夫していることはありますか

竹内——私達のアプローチは、「機械工学の発想で、生きた材料を扱おう」というものです。例えば車は、歯車、ネジ、バネのような部品を最低でも3万点ぐらい組み合わせていますが、それと同じようなものづくりを、生物を使ってできないかと考えています。細胞はそもそもドロドロしていたり、形もさまざまだったりするんですね。あるいは、違う環境下で培養すると、別の性質の細胞になったりします。しかし、ネジのような機械要素は、規格化されてそれぞれの性質が決まっています。では、今まで見たことのないような素材を、いかに機械工学的に規格化された材料として扱うか。そういうことをまずは考える必要があります。細胞だと、1つの細胞ではなかなか難しいけれども、組織化すれば丸いもの、ひも状のもの、風呂敷のようなものができるので、点、線、面の形をしたブロックを細胞で作れるようになってきます。基本的に機械工学では、点と線と面の要素の組み合わせで構造を作っていくので、そういうブロックを組み合わせると、いろいろな形状の細胞組織が簡単にできあがります。

Q.民間企業や団体との協力、共同研究の現状を教えてください

竹内——私たちが目指しているバイオハイブリッドロボットに関して言えば、一緒に産学研究しましょうというところはまだありませんが、研究から出てきたアイデアや成果は、新規性のある要素技術として様々な企業と一緒に開発を進めています。例えばバイオハイブリッドロボットのセンサーの部分は、バイオマーカーとして疾患を検出することに使えないか、企業と研究しています。培養肉の技術も食品分野を中心としていくつかの企業と大きな共同体を作ろうとしています。リアクターは新薬開発に使えるということで、医薬品メーカーなどと共同で取り組んでいます。

Q.そうした連携はどのように始まるのでしょうか

竹内——研究室には様々な分野の研究者がいて、「このデバイスができると何の役に立つか」というストーリーを、担当者本人だけではなく皆で一緒に考えるんです。それをもとにして論文を出すと、応用展開に興味を抱いた企業の方から反応を頂くときがあります。他だと、例えば、私共は一定の成果があがると記者発表をすることにしているのですが、発表後に数社の方から「こんなものはできませんか?」というお話を受けます。研究室で様々なデバイスができていることを知って、「こんなことはできませんか?」と企業のほうからテーマを持ち込んでいただくこともあります。

Q.取りまとめるのも大変そうですね

竹内——ただ、日々いろいろなアイデアが出てくるのはすごく楽しいです。1つのアイデアに固執してしまうと出てくる成果は少なくなってしまうので、研究室では1人1つ、あるいはそれ以上のテーマを持って、独立して何をやってもいいよという状況にしています。ですので、問い合わせや持ち込みに興味を持って引き受けることができる土壌もあると思います。

Q.当初の想定とは違う成果になったことはありますか

竹内——マイクロフルイディクスの技術をつかって細長いファイバー状のハイドロゲルを作っていた研究がありました。簡単にゲルができるし、内部に細胞を閉じ込めて培養できることも分かってきたのですが、何の役に立つか分からない。どうしようか考えていたとき、研究室に参画してくださった医師の興津輝先生から、この紐は低侵襲の移植片に使えるという話が出てきた。実際、インスリン産生細胞をファイバに閉じ込めたものを糖尿病マウスに移植すると、みるみる血糖値が改善したんです。紐状なので、小さな穴から低侵襲で移植や取り出しができることも示しました。現在は、この技術を応用したベンチャー企業(セルファイバ社)を設立し、細胞治療分野への社会実装が進んでいます(図6)。また、起業後に様々な分野の方とお話をすると、さらによい特長が見えてきました。たとえば、細胞は増えていくとサッカーボールのように体積が大きくなって、中まで養分が届かなくなります。ところが紐の中で細胞を育てると、厚さは変わらずに横に伸びていきます。これなら、ただ放っておくだけで養分がたくさん届いて、しかも細胞をたくさん増やすことができる。つまり大量培養の技術に使えるということが分かったんです。何の役に立つのか、その時は分からなくても後から考えると上手くいくことがある。まずは楽しそうだということを探して、たくさんネタを作っていく。それを色んなタイミングや方法で発信することで、役に立つ研究に発展していくのだと思います。

図6 セルファイバ社のウェブサイト(出典:https://cellfiber.jp/)

Q.共同研究をされる企業も、新しいことにチャレンジしたい方が来られる場合がありますか

竹内——そういう企業の方も何社かいらっしゃいました。2~3年間いて、本当にとにかく毎日のように「これはできませんか、あれはできませんか」という探索の期間がありましたし、そこからうまく軌道に乗っていくこともありました。スモールスタートからネタ探しの感じで進めていただくことも良いと思います。ですので、共同研究だけでなく、企業の方が社会人博士で来られるのも歓迎しています。

Q.いくつか研究室のお話もありましたが、竹内研はどのような運営方針でしょうか

竹内——研究室のメンバーは、ある人は筋肉、ある人はセンサーという風に、それぞれがそれぞれのテーマをもっています。どれが中心というのはなくて、皆が自由に興味をもった研究ができる環境作りを心がけています。また、研究室には学生さん以外にもいろいろな博士研究員がいまして、異分野から来られている方も多い。研究室の合言葉は「Think Hybrid!」というのですが、異分野の研究者の知識や技術、性格を「ゴチャ混ぜ」にして、既存のアイデアにこだわらず新しいアイデアを常に生んでいこうという方針です。

Q.ブレインストーミングのような機会も豊富なのでしょうか

竹内——そうですね。例えば新しく入ってきた4年生がこういうことをやりたいと提案してきたとき、その研究の意義やゴールまでしっかりと考えられる人はなかなかいません。ただ、その発想自体が新しくて、みんなが面白いと思ったら、たとえ先が見えていなくてもまずは挑戦してみる。その時に、私は機械工学とかティッシュエンジニアリングがバックグラウンドですが、生物、化学、材料、あるいは医療系といった異分野の研究者たちにも集まってもらって「この方向で考えたら、こんなことができるんじゃないか?」というストーリーをみんなで考えるようにしています。まったく違う視点から今まで気づかなかったような「問い」が立てられると、それはそれで自分自身の分野の広がりにも繋がります。

Q.異分野の人がたくさんいるからこそ、研究が進むこともありますか

竹内——私たちの研究室はどちらかというと、1つの分野に特化して研究を極めていこうとしているわけではなくて、いろいろな分野に関心を持っている人が来るんですね。だから本当の異分野融合型の研究室なんです。私たちの研究室を希望する方にお伝えしているのは、異分野融合に対して違和感を抱かないこと。つまり、他の分野に興味を持てるか、リスペクトできるか、そういったところだと思います。でも、他の分野に興味が薄い人も、この分野もいいよと周りから刺激していくと徐々に変わっていくんです。学生さんって変わっていくんですよね。その変化を見るのが毎年とても楽しみです。

Q.先生の研究室だからこその影響もありそうです

竹内——最初から意義や方向性が分かっていて、それに向けて階段がちゃんと用意されていて、そこを乗り越えればきれいなストーリーができる、という環境ではないですね。とにかく楽しいことをやって、最後に卒論で苦しもうねというわけです(笑)。本当に最初は「自由だから何をやってもいいよ」と言っています。

Q.苦しむ、というのはどういう障壁なのでしょうか

竹内——研究にあたっては、大抵、最初のゴールは高いところに置かれています。その理想に届かなかったときは、プランB、C、Dを探す。その際「こじつけ力」というか、どんな状況においてもある程度のまとまりを持って、ちゃんと発表できるようにする体験が重要であり、学生さんが悩むところなのかもしれません。最初からストーリーが決まっているわけではないので、発表できるだけのストーリーにまとめる苦労はあるでしょう。

Q.研究室運営では、どのようなことを意識されていますか

竹内——トップダウンで何かをやらせるのではなく、学生のアイデアをどう実現するか、サポートするか、意義づけをしていくか、を考えています。私たちが研究を進めるためには研究費が必要で、そのほとんどは国からトップダウンで出てくるものです。教員は、何かをちゃんと約束してミッションオリエンテッドの研究をする必要がある。ただ、学生さんの場合は、ミッションに伴うストレスをかけないようにして、自由に研究してもらうことが重要だと思っています。

Q.今後、研究室にはどういった学生や研究者に来てほしいでしょうか

竹内——学力が高い方が研究者に向いているかというと、決して強い相関があるわけではないと思います。自分の発想にこだわりながら、貪欲かつ真摯に研究に向かっていくほうが、大きな成果を出せるように感じています。研究者を志す学生さんには、そういったマインドを期待しています。また、世界に出てリーダーになっていくような人材は、自分のアイデアを形にしながら人を惹きつけてコミュニティを形成できるような、リーダーシップを取れることが重要になってきます。そういった意味でも学生さんには、とにかく自分の得意なところ、あるいはやりたいことについてしっかりと意見を持ち、それを実現するプランを自分で考えながら、自律性を持って進めていけることを求めています。

Q.バイオハイブリッドロボットが誕生するのはもう少し先の未来と思いますが、その将来、あるいはその間に起こることなどのイメージはありますか

竹内——東大の他の部局の先生方も交えて、テクノロジーがどんどん変わると共に生命概念が変わってくるかもしれないという話をしていますね。中には、生きているとは何か、幸せとは何かという話もあります。例えば、物質を組み合わせて、無限に増え、その性質をいかようにも制御できる人工細胞が作れるとして、本当に作っていいのか、使っていいのか。これは、その時代の価値観や生活スタイルによって、作り方・使い方が変わってくると思います。まずはその技術からどんなものが生まれて、社会はどう変わっていくのかといったことを議論しながら、社会に発信する。得られたフィードバックを受けて次の研究の方向性を考えていく。こうした、社会の価値観に合わせた研究開発・発信が重要であると考えています。

Q.成果が社会に出たときにどうなるか、という点にも注意されていると

竹内——大学の一研究室がやっているレベルだと、あまり社会には影響しないかもしれません。しかし今後、高度に発達した生成AIがバイオハイブリッドロボットに入ってくると、本当に応答からして人間と同じような存在が生まれるかもしれません。「人間と同じようなものを作りたい」「人間と同じような動きを実現したい」というのは、ロボット工学の大きな目標ではありますが、本当にその実現が近づいてきたときに、社会に与える影響を議論していくことは重要だと思います。社会が価値観やルールの変化を迫られる前に、どういう問題点があるかを考えながら研究する必要がありますね。

(取材日:2024年1月30日)

1 ヒューマノイド:人間型ロボット。二足歩行ロボットもこれにあたる。

2 iPS細胞:人間の皮膚や血液などの体細胞に、ごく少数の因子を導入し、培養することによって、様々な組織や臓器の細胞に分化し増殖する能力を持たせた多能性幹細胞の名称。

3 神経工学:生理学と電子工学を融合する境界領域。「ニューロエンジニアリング」とも呼ばれる。

4 マイクロフルイディクス:マイクロ流体力学とも。ナノリットル単位の微少な溶液を扱う溶液操作技術。

5 ティッシュエンジニアリング:生きた細胞を使って本来の機能をできるだけ保持した組織や臓器を人工的に作り出す技術。

6 東京大学次世代生命概念創出研究グループ:http://ut7.t.u-tokyo.ac.jp/

Copyright © 2019 Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo