「生まれてきたら車椅子に乗るしかない運命の子を、普通の子と同じように立って歩けるようにできたら…」。障害者のための福祉機器開発を手掛けてきたノウハウをもとに、土肥教授が打ち出したシナリオが、“胎児のときに治療をして治す”ことである。その手段として『コンピューター外科(Computer Aided Surgery)』の確立を急いでいる。微細手術が可能なロボットや、超音波とCT、MRI画像誘導技術を介して、医師の技術・技能を超える新しい目と手をつくり、治療を支援するのだ。「何もしなければ、一生、車椅子生活を強いられる障害者を救う道があれば、誰かが挑戦しないと」。これが研究者・土肥教授の視点で、社会に真に役立つ福祉医療を念頭に置いている。医師を超える新しい目と手は、実用まであと一息のところまできている。

「生まれてきたら車椅子に乗るしかない運命の子を、普通の子と同じように立って歩けるようにできたら…」。障害者のための福祉機器開発を手掛けてきたノウハウをもとに、土肥教授が打ち出したシナリオが、“胎児のときに治療をして治す”ことである。その手段として『コンピューター外科(Computer Aided Surgery)』の確立を急いでいる。微細手術が可能なロボットや、超音波とCT、MRI画像誘導技術を介して、医師の技術・技能を超える新しい目と手をつくり、治療を支援するのだ。「何もしなければ、一生、車椅子生活を強いられる障害者を救う道があれば、誰かが挑戦しないと」。これが研究者・土肥教授の視点で、社会に真に役立つ福祉医療を念頭に置いている。医師を超える新しい目と手は、実用まであと一息のところまできている。

|

| 臓器を正確に3次元空間に 立体像として投影する技術 |

| ※画面をクリックしてムービーをご覧下さい |

『コンピューター外科』。土肥教授らが発想した概念である。20年前の1987年ごろ。東大医学部の外科医がCT画像を手に土肥教授を訪れた。「ここにがんがあるのがはっきりわかるでしょ。でも、おなかを開けて治療をしようと超音波でがんの位置を調べると、あるはずのがん組織がわからなくなるんです」。そのとき、がんの位置がはっきりわかっているのなら、皮膚表面からがん組織に注射をして治療したらどうか。そのためにロボットや画像を操る方法が有効ではないか―医療工学が専門の土肥教授はこう考え、将来、コンピューター制御の外科手術が主流になると確信した。この出会いを契機に、東大の医学と工学の研究者が連携、企業も加わってコンピューター外科の研究会組織がスタート。研究の輪は全国に広がり、3年後の1990年に国内学会、その後、国際学会も誕生した。内外の学会設立に尽力し、現在も主導的立場にある。

医療現場にロボットを導入するのは、簡単ではない。外科医の技能を超えることが前提となるからだ。外科医は自らの技に惚れ込んでいる人が多く、自分と同レベルの技能しかないとわかれば、おそらく使うメリットを感じないだろう。「自分ではできそうにない」「夢見ていたのはこれだ!」という機能に加えて、生身の人間が対象だから、安全性が高く、正確・精密さも備わっていれば使われる可能性は高い。土肥教授は、外科医が行っている方法とはまったくちがう技で、外科医を超える新手法をコンピューター外科によって実現し、医療に新風を吹き込もうとしているのだ。

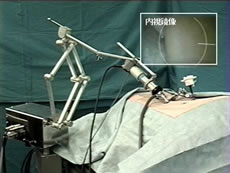

すでに、その入り口となる手本を示している。まず、脳や肝臓などの臓器を正確に3次元空間に立体像として投影する技術だ(動画を参照)。臓器の3次元画像情報があれば、患者にメスを入れなくても治療する臓器を手に取るように見ることができる。これは、両眼立体視とは異なり、特殊眼鏡をかけなくても上下左右に視点を変えることで、実物を見ているのと同じように隠れていた部分も見ることができる。また、カーナビで行きたい場所を探すように、手術する経路をシミュレーションするナビゲーション手術、内視鏡操作ロボットや多自由度の鉗子マニピュレーターなどだ。ナビ手術は超音波で捉えた画像とX線CTやMRI画像を組み合わせて高精度な画像にし、この画像をもとに、がん組織などに薬を注射したり吸引したりして直接治療する。内視鏡操作ロボットは、心臓を停止させないで、心臓の内部を診ながら手術する夢に近づく糸口となるものだ。

|

|

| 我国初の内視鏡操作ロボット(Naviot) | 外径3.5mmの多自由度屈曲 マニピュレーター |

| ※画面をクリックして拡大画像をご覧下さい | |

機械だからこそ適用できる用途も見えてきている。たとえば、母親のおなかの中にいる胎児の心臓に本来、穴が開いていなければいけないところがふさがっていたり細くなっていて、心臓が十分に発達していないことがある。それを治療するのに、母親の皮膚表面から超音波を当てて、穴を開けたり広げたりすることが可能になりつつある。1980年代後半に予想したことが現実となってきたのだ。

土肥教授は、義手義足の福祉機器開発を目的に東大工学部の精密機械に進んだ。ここで新しい課題として人工腎臓研究に本格的に取り組み、研究の過程で血漿成分を連続分離することに成功する。肝臓病やリウマチに罹ると、血漿成分を血液から連続分離して交換する必要があり、それに道筋をつけたのだ。「この研究は後を継いだ人たちが治療法として確立しています。当時、人工腎臓研究は臨床のほうが進展していたし、やはり、機械が好きだったから」と、福祉機器研究を視野に入れながら、コンピューター外科確立へと研究のカジを切る。そして、手術ロボットや画像を活用して、医師を超える高精細な目と、高機能の手さばきが可能な手を開発するなど、コンピューター外科発展に先べんをつけた。

土肥教授は、義手義足の福祉機器開発を目的に東大工学部の精密機械に進んだ。ここで新しい課題として人工腎臓研究に本格的に取り組み、研究の過程で血漿成分を連続分離することに成功する。肝臓病やリウマチに罹ると、血漿成分を血液から連続分離して交換する必要があり、それに道筋をつけたのだ。「この研究は後を継いだ人たちが治療法として確立しています。当時、人工腎臓研究は臨床のほうが進展していたし、やはり、機械が好きだったから」と、福祉機器研究を視野に入れながら、コンピューター外科確立へと研究のカジを切る。そして、手術ロボットや画像を活用して、医師を超える高精細な目と、高機能の手さばきが可能な手を開発するなど、コンピューター外科発展に先べんをつけた。

「これから力を入れていくのは胎児外科」と明言する。重症心身障害児のまま生まれてくると、残念ながら、健康な子と同じように動けるようにはならない。生まれてきた後、福祉工学で助けたい、その結果、歩けるようになっても、最終的には普通の子と同じように歩きたいと願うようになる―そこまでレベルを上げない限り大きな喜びにはなりえないというのだ。

脊髄髄膜瘤という病気がある。母親のおなかの中にいる胎児の脊髄が外側から見えて、髄液が漏れている病気で、その状態で生まれると下半身不随になり、一生、車椅子生活を余儀なくされる。そこで、おなかの中にいる胎児の状態でいったん外に取り出し、脊髄を体中に押し込み、再び母親のおなかに戻してやると、普通の子と同じような体で生まれる。「手術は非常に困難を伴いますが、何もしなければ、一生涯、車椅子の運命にある子を、胎児期に手術することで正常な子として誕生させられるのです。医者なら誰もが救いたいと願っていますが、そう思っているだけでは何も進歩はしません。その道筋を誰かがつけなければ」―福祉機器開発を目指してきた研究者の熱い想いがこの言葉に込められている。

土肥教授の周りには、脳外科から腹部外科、整形外科をはじめ、多くの医者・研究者が研究ネットワークを形成し、情報理工と臨床医学を融合して人間の生命を支援するコンピューター外科研究を推進している。コンピューター外科が医療の新時代到来を告げる鐘になるかどうかは、土肥教授らエキスパートに委ねられている。

Copyright © 2019 Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo